2018年6月15日

ストリングキッチン計画 酒井家の場合

Before ビフォー

たまにスコープの撮影でも使うことがある酒井家の台所(昭和風味)ですが、唯一写り込むのすらご勘弁願いたいという場所が、電子レンジとトースターが城のように積みあがったキッチンキャビネット。なんとも重苦しい風景が長年のモヤっとポイント。その状況を作りだしているのが《電子レンジ》これが本丸である。そもそも電子レンジを置くことを主に選んだキャビネットだから奥行が45cmもあり、ガスコンロとの間に深いデッドスペースが出来てしまっていた。常に斜め45℃からクッキングゥのビフォー。

After アフター

そこでまず、電子レンジを諦めてみた。本丸を別の場所に移動することで、奥行30cm×幅78cm×高さ115cmのストリングシステムに置き換えられてスッキリアフター、どうでしょう。横で乾かしていた飯炊き釜も収まり、奥行が15cmも薄くなったので、ガスコンロの前にスペースが出来ました。コンロ下も開けやすくなってハッピー。床色が濃いから全パーツホワイトという選択はどうかな?と心配していたけど、物を詰めるといい塩梅にホワイトが散り、台所が明るくなってむしろ良かった。

下段《チェスト》

細かい物の収納に引き出しがどうしても欲しかったので、一番下にチェストを組み込みました。自分で組み立てするので覚悟が必要ですが、海外製ならではの簡素なイラストだけの説明図を、使える脳を全て使って理解してなんとか完成。引き出しの動きもスムーズ。スパイス、出汁パック、ふりかけ、袋ラーメン、缶詰め、栄養ドリンク、キッチンタオルなどを収納しています。ただ、引き出しが半分開いた辺りでレールがガンッ!て止まるので、21世紀なのにフルオープンせんのかーい。と、その部分だけ不満に思っていたのですが、実は私が使ったのは取り扱い前の初期型サンプルということで、現在スコープで販売しているものは、全てフルオープン!なんですと。そりゃ間違いなく使いやすいわー。21世紀ナイスー。

中段《メタルシェルフ ローエッジ》

今回やりたかった事のひとつが「乾かしながら収納できる段」を作ること。家の台所からプラスチック製品が減り、東屋や木屋の台所道具が増えたことで、飯炊き釜や土鍋、お櫃や蒸籠など、乾くまでに時間を要するアイテムが急増したのです。だから、通気性のある穴あきメタルシェルフなんて願ったり叶ったり。トースターを置く位置を土鍋の真下にするナイスアイデア(自分で言うか)により、トースターの熱で土鍋が乾くシステムを編み出した。木箸や杓文字も完全に乾くまではここに一時置きできて、乾くの待ちの道具で散らかっていた台所が一気に片付いた。

最初はメタルシェルフに手ぬぐいを敷いていたのですが、EGYPTティータオルを敷いてみたら長さジャストフィット!クッション性もあり、手ぬぐいよりズレないヨレない。使いやすさに加えて見た目も良いので、以来ティータオル敷きっぱです。メタルシェルフ&EGYPTティータオル、今回この使い方が一番してやったり。(と思ったら、ナルトもやってるじゃない。)気に入っているので強めにアピール。普段は水筒のパーツやお弁当箱など、しばらく乾かしておきたいものでかなり賑わうので、高さがあれば本当はこの段が2段くらい欲しかった。

側面のフロアパネルも乾かしながら収納できるポイント。ミトンやティータオル、カイボイスンのモンキーなどがテッパンですが、チーズボードを掛けておくのにも丁度良く、重量ギリかなーと思いつつ、カッティングボードも掛けちゃってます。

上段《ボウルシェルフ》

高さ的に一番使いやすい上段に、思い切ってボウルシェルフを組み込んでみました。まずはシャチョウから聞いて一度やってみたかった「ボウルでハーブを育てる」にチャレンジ。窓側のボウルにバジルやイタリアンパセリなどのハーブポットを入れて料理に使う設定でポットごと並べてみました。スプレーで根元に水やりするたびにハーブの香りが立ち、気分いいぞ!と料理にも使わずに喜んでいたら数日後に全滅。どうやら食品売り場に売っているキッチンハーブは、すぐに使い切るタイプのハーブだったようです。早く食べれば良かったと後悔。ローズマリー、バジル、セージなどのハーブが比較的キッチンでも育てやすいようなので、次は園芸店で元気な苗を買ってきて、もう少し長いスパンで育てたり使ったりを楽しみたいです。

真ん中のボウルはルールなしのフリースペース。上からどんどん放り込める場所があると他が散らからないので結果片付いて見えて気に入ってます。一番右はティーママグの収納。ムーミンの限定マグなどを集めすぎた結果、今や50コは超えていてさすがに食器棚には収まらない状況。2コ積みすると10コ、一番奥側だけさらに3コ積みすると、合計12コも収納出来るので食堂並みの収納力です。これは小学生の娘が毎日使うのにも取り出しやすく、マグ山を崩して割ったりする心配がなくて安心なのです。毎日使いたいけど限定マグは割れたら泣きたくなるもんで。

滑り止めは最初につけるべしだよ

最後にシステムを取り付けた時の失敗談をひとつ。うちの場合取り付けたい場所の壁のほとんどがタイル張りだったため、フロアパネルの上部のネジ留めは出来たものの下部はネジ止め出来ず、下部を壁に固定することができませんでした。フローリングで脚が滑りやすい事もあいまって、使い始めてしばらくすると、全体的に手前にズルッてきたではありませんか。(ちなみにクッションフロアは重さで食い込むため、比較的滑りにくいようです。)こりゃいかんと、もう一度解体してフロアパネルの足先に市販の滑り止めを貼ってみたのですが、滑り止めの厚みの分だけ高さが上がってしまったため、一度空けたネジ穴の位置がズレてしまい修正不可能。ガーン。それで、うっすいうっすい滑り止めを探し、両面テープで貼り直して高さ問題をクリア。しばらくは快適に使っていたのですが、最近見てみたら滑り止めが両面テープもろとも クッチャクチャに飛び出ていて、あとわずかで外れる寸前。最初にボンドでちゃんと固定すれば良かったかも。でももう全部外してやり直すなんてヤダしムリー。と、見て見ぬふりで過ごしています。そんなトホホな経験をしましたので、これから取り付ける方は、是非、先に滑り止めを本気で貼ってから穴位置を決めてくださいね。そしてネジ留めを4か所出来れば安心、安全、ズレてくることはないです。(スコープ酒井)

2018年6月15日

生乾きのニオイがしない人が好き。

先日、カーリング女子が出ていたバラエティ番組で「タイプの男性は?」という質問を投げかけられたお一人が、「生乾きのニオイがしない人」と答えていまして、「そんな人の方が少ないわ!」と司会者にツッコミを入れられていましたが、私は(わかる。)と、お茶の間で静かに頷いていました。ただ、私はその生乾き臭をクリアする技を知っていますから、ここに好みのタイプから除外されてしまった該当者(そこの男子ィ~!)がいましたら、以下よく読んでください。そもそも、生乾き臭が起こる原因は乾くまでの間に「菌」が繁殖すること。乾くまでの時間が長ければ長いほど菌は喜んで増殖してファ~ンと臭いを放ちますから、ジメジメした雨の日なんかは、もう最初からA2を噴霧して菌を抑えておけば良いのです。A2は成分のほとんどが水で出来ている無臭の除菌消臭剤だから、変に甘い香りを残すこともなく、仕上がりがクリア。合わせて扇風機やエアコンをフル稼働させて速乾を促すとさらに効果的。生乾き臭ノンノンなTシャツで、爽やかなカーリング女子を応援しよう !次の冬季オリンピックは2022年、ペキン!(スコープ酒井)

2018年6月10日

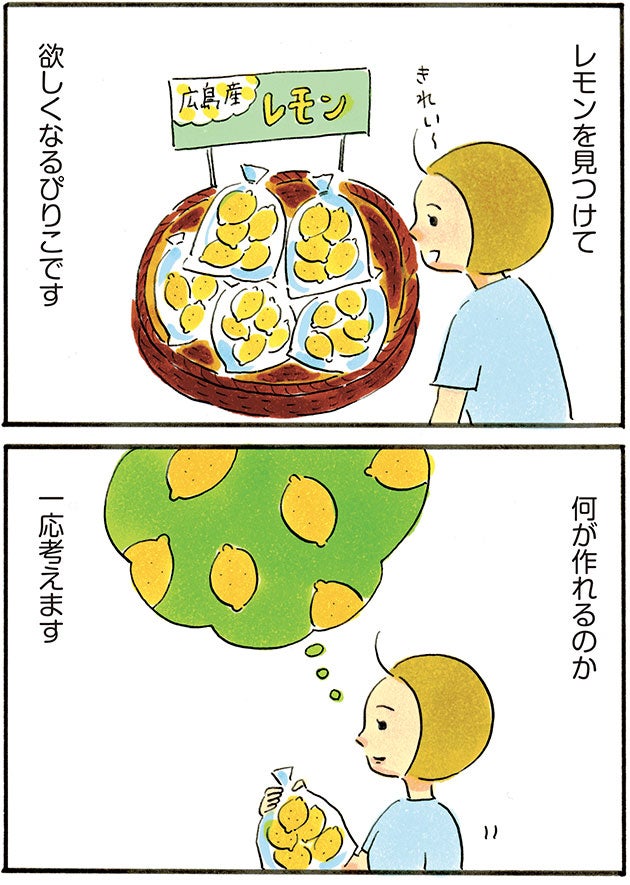

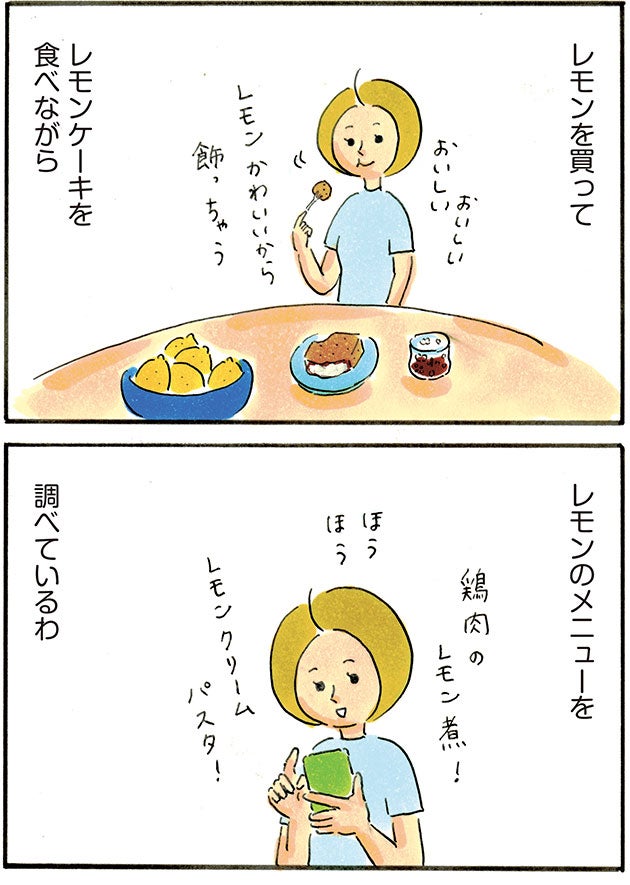

第42回 おかえりのレモン水

2018年6月1日

6月の食材「ズッキーニ」

外はカリッ、中はトロッ

でっかくじっくりのパン粉焼き!

ここ数年の家庭へのズッキーニの浸透力たるやおそるべし!最近は庶民派スーパーでもズッキーニが並ばないところはないんじゃないかというくらいの人気っぷりですよね。きゅうりのような、なすのような、野菜自体のことも使い方も、知っているようで知らない“ズッキーニ”が今回のテーマになります(連載2回目、まだまだ手探り状態ですが、この記事を読んで「ズッキーニを思わず買ってしまった!」なんて声が聞けるようになるのが密かな目標です…)。 さて、話を元に戻しますと、トマトたっぷりのラタトゥイユに入っているイメージが強いズッキーニは、そのトマトと旬を同じくする夏野菜。見た目は太いきゅうりのようだけど、意外にもかぼちゃの仲間なんです。暑くなりはじめる6月からが旬で、表面に張りとツヤがあるものを選ぶとよいです。みずみずしいズッキーニは、包丁で切ると切り口から水が浮き出てきて、切った部分を合わせると再びしっかりくっついてしまうほど。

冨田家の食卓にもまさに6月頃からズッキーニが頻繁にあがるようになります。炒め物や揚げ物に使ったり、みそ汁の具にしたり、薄く切ったものに軽く塩をして浅漬け感覚で食べることもあります(なので、料理への扱いという点ではなすに近い感覚かも)。 淡白だからこそいろいろな食べ方ができるわけですが、いちばんのおすすめは大きく切ってじっくり加熱。油とも相性がよいので、調理に油を使うことで、味も濃厚になり、ズッキーニ本来の甘さを存分に楽しむことができると思います。

家では手軽にパン粉焼きがおすすめです。ズッキーニはヘタを切り落として、縦半分に切ります。切り口を上にして塩をふりかけ、さらにパン粉を薄く全体に広げます。あとは魚焼きグリルの網にアルミホイルを敷き、その上に移したらオリーブオイルをパン粉の上から多めにかけましょう。じっくり弱めの火加減で焼くこと12~15分でできあがり。食べるときにカレー粉を少しふりかけても美味しく、パン粉はカリッと中はトロッと、風味はちょっぴりスパイシー、食欲そそる仕上がりになってくれること間違いなし!

ちなみに、パン粉はこげやすいもの、そうでないものがあるので、はじめの7~8分は弱火で加熱し、後半は様子をみながら軽く焼き色がつく火加減に調整して、さらに数分ほどじっくり火を通すと失敗なく仕上がりますよ。

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク

2018年5月10日

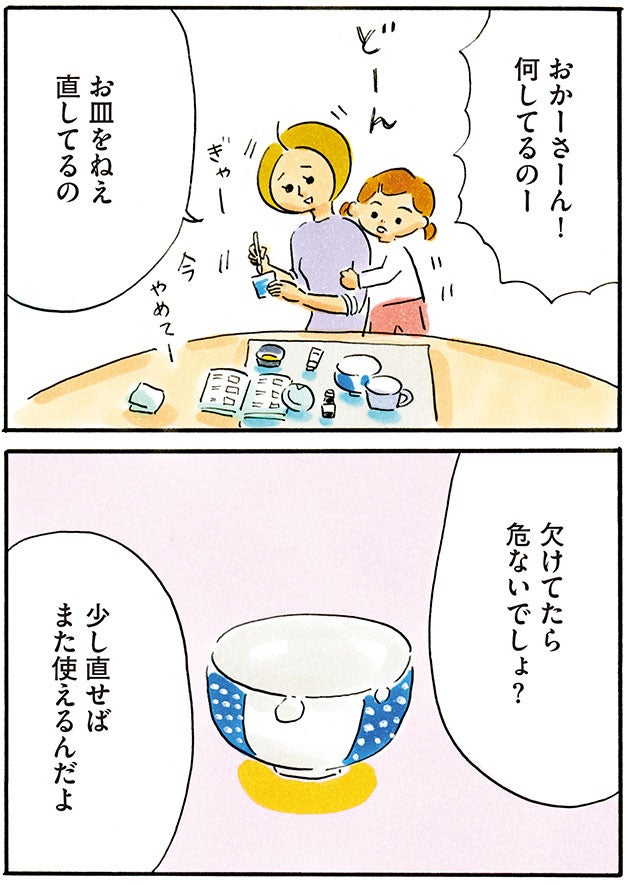

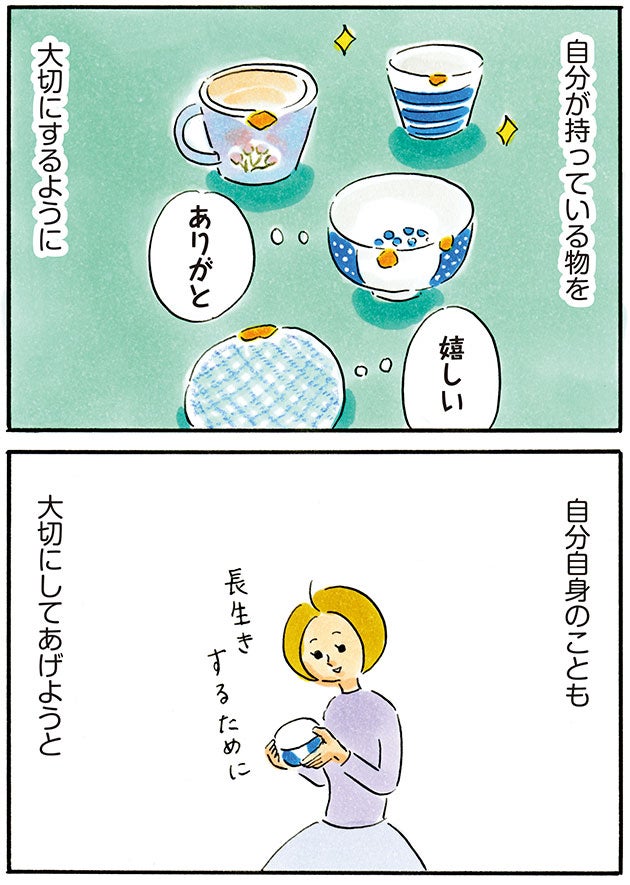

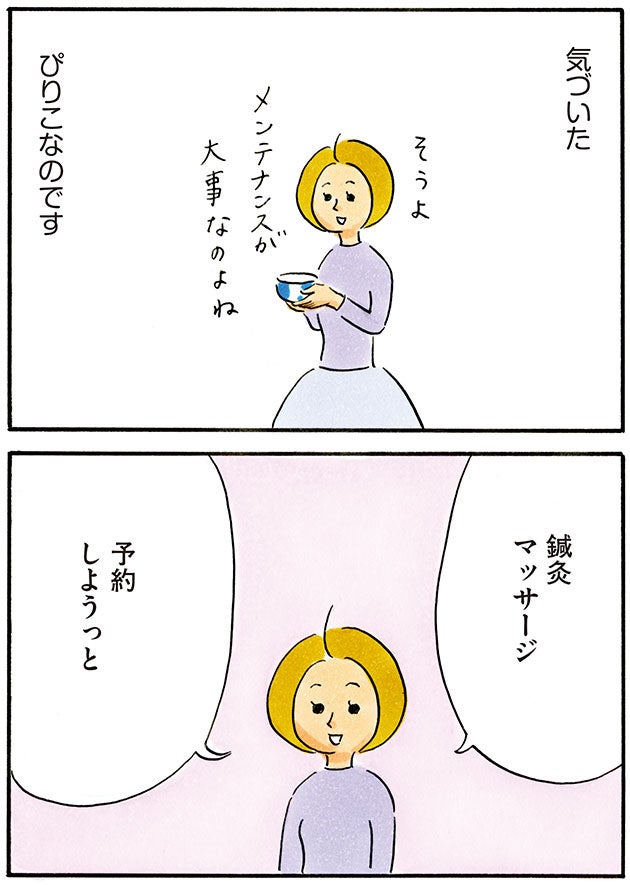

第41回 大切にしたいこと

2018年5月1日

5月の食材「そら豆」

旬をのがさず、買ったその日に塩ソテー。

薄皮ごと香ばしく焼いちゃいましょう!

僕は野菜を買うとき、野菜の鮮度を見るのはもちろんですが、必ず産地も一緒に確認するようにしています。「あ、この近くで採れた野菜だな」とか、「これはけっこう遠くから来たなぁ」とか。流通も保存技術も、昔に比べるとグレードアップして、そのおかげでスーパーに並ぶ野菜の旬が少しわかりづらくなっていますが、「産地情報」をマメにチェックすれば、ふとした時期に遠くから運ばれてきていた野菜が地元のものに切り替わったりして、本来のその野菜の旬を見つける手がかりにもなると思います。

例えばそら豆。貸し農園で畑をやっていた頃に自分でも作ったことがあるのですが、僕の住む地域では年末の寒い時期に植えてから、5月、6月といった暖かくなったころに収穫期を迎えました。そして、収穫後に長期保存できる野菜ではないから、自然と美味しく食べられる旬の時期も短くなります。 そんなことを自分で体験してからは、地元のそら豆を見つけると特に「おぉ、いまだけの特別な野菜だもんな」というふうに気持ちが盛り上がって、つい買い物かごに入れてしまいます。

そしていざ、さや付きで買ってきたそら豆を家でむいてみると、「さやの割に実が少ない…」「小ぶりな実が入ってた…」ということも結構あるかと。さやをむいたら中身がすかすか、なんてことがないように、購入時にはさやにつやがあってふっくらと均等に膨れているかどうかのチェックもお忘れなく。 とはいえ、少し運まかせな部分もあるので、小ぶりなそら豆こそのしっとりとした美味しさを楽しもうとか、小ぶり=皮もやわらかいので、これは薄皮ごと食べて食物繊維をとろっかなと、どんなそら豆に当たっても前向きな発想に方向転換ができると気分よく調理に移れる!(と自分にも言い聞かせてます)

そら豆を家で手軽に美味しく食べるおすすめの方法は「塩ソテー」です。さやから実を出したら黒い筋とは反対側に1cmくらいの浅い切り込みを入れ(後から実を取り出しやすくするため)、薄皮がついたまま炒めます。

フライパンに少し多めの油を入れて火にかけ、熱くなったら弱火に。そら豆を重ならないように広げ入れて、あとは両面に少し焼き色がつくまで5~6分じっくりと炒め、最後に塩をふればできあがり。炒める途中はフライパンを振らずに、裏返すのは箸を使って1回だけ!というくらいの気持ちで、確実に片面ずつ火を入れていきましょう。

こうしてじっくり炒めることで、塩ゆでとはまた違う、より濃い豆の風味だったり、焼けた皮からの香ばしさだったりが楽しめます。また、油で炒めるからこそ、熱々のできたてにレモンをしぼっても美味しい!これはほんとにビールがすすみます。産地なんかもチェックしつつ、新鮮なそら豆を見つけたらぜひ作ってみてください。

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク

2018年4月25日

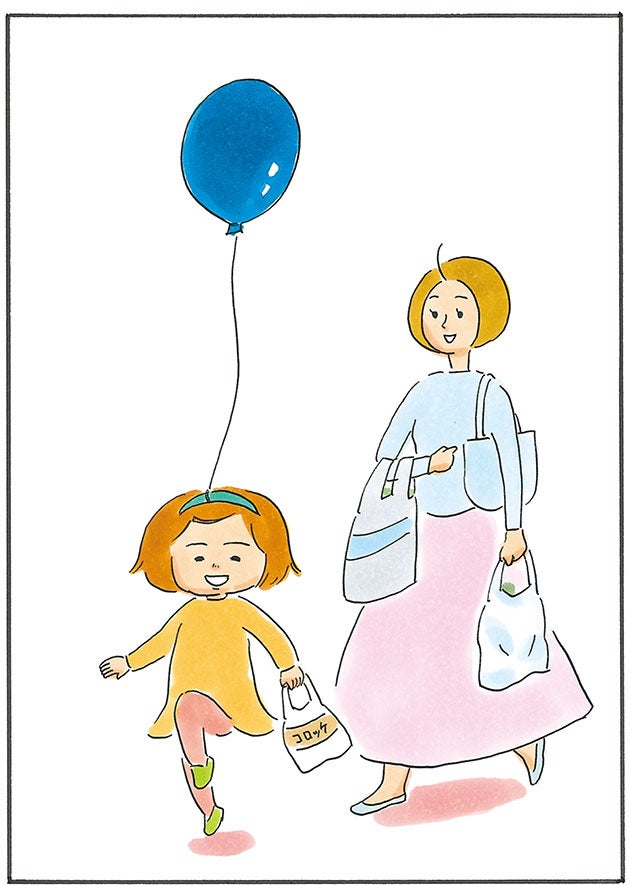

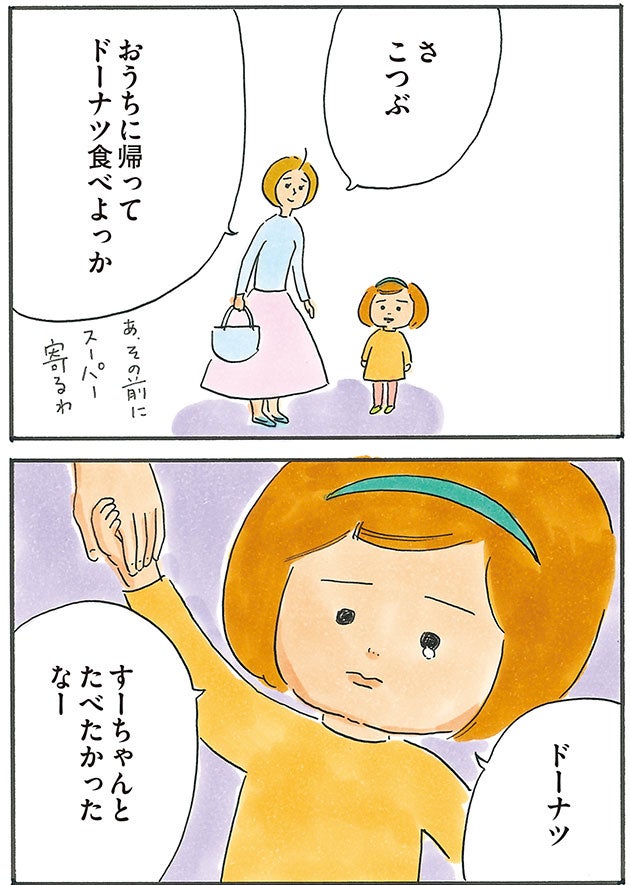

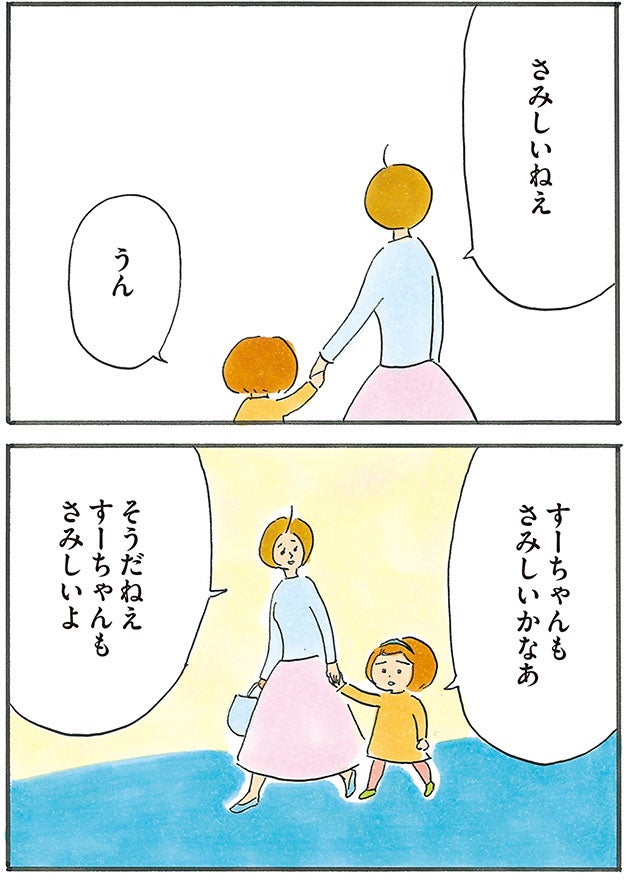

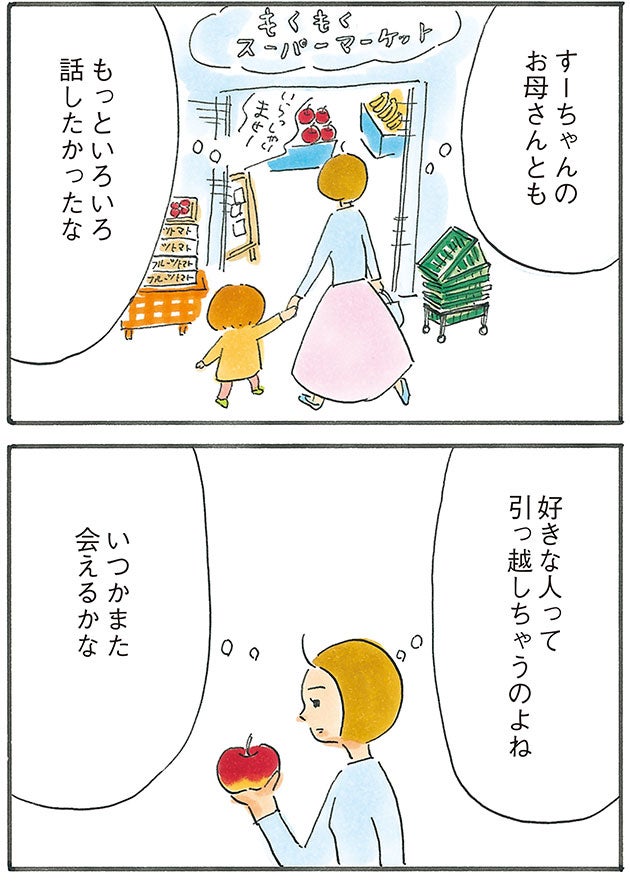

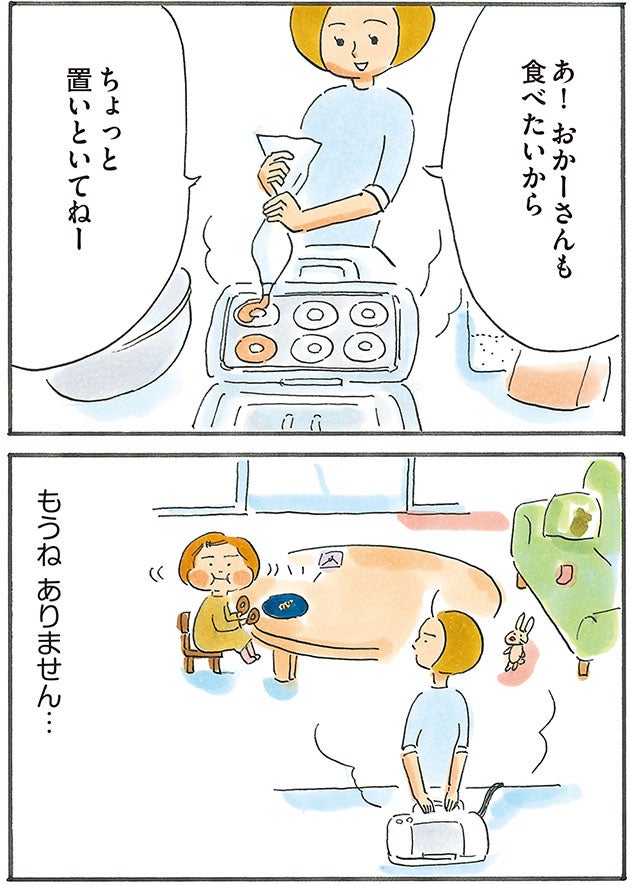

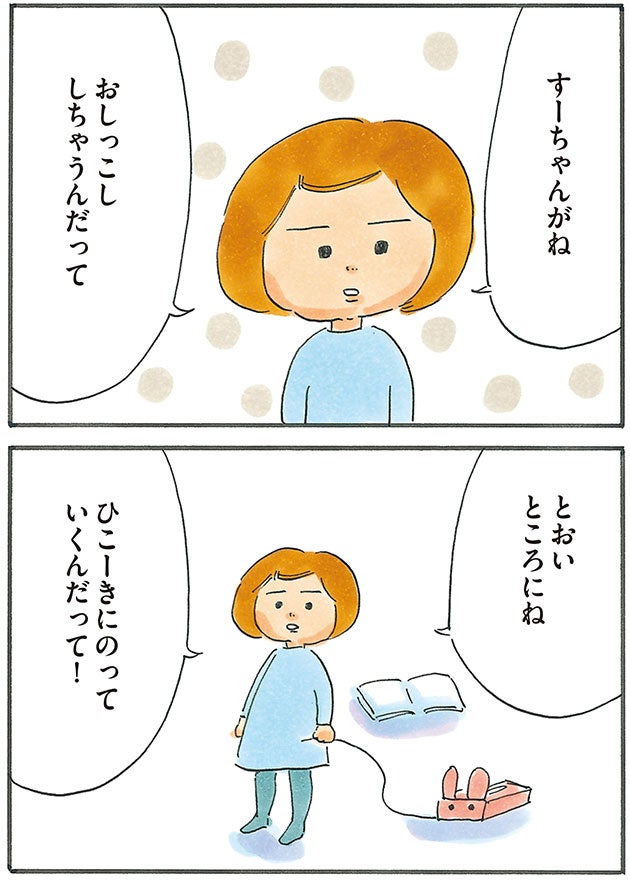

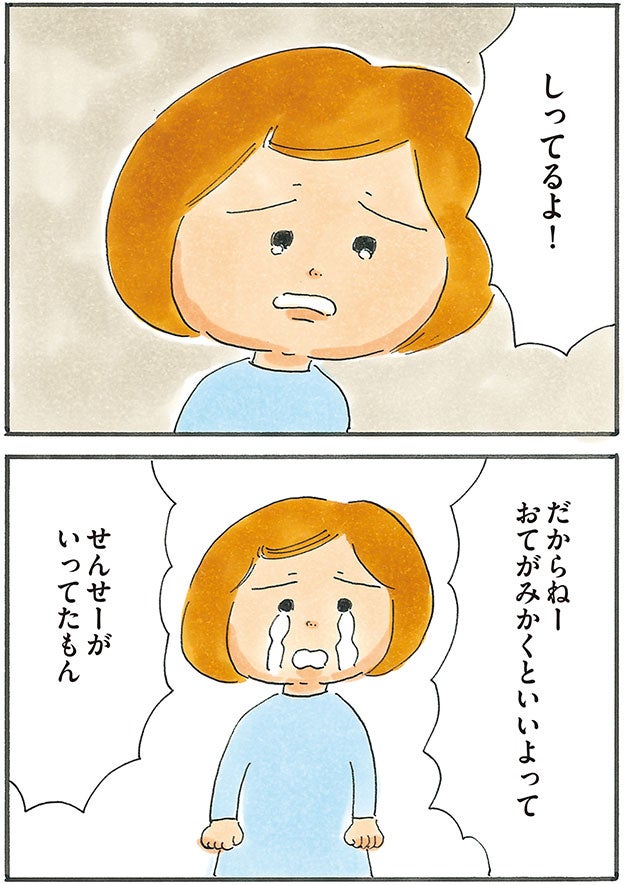

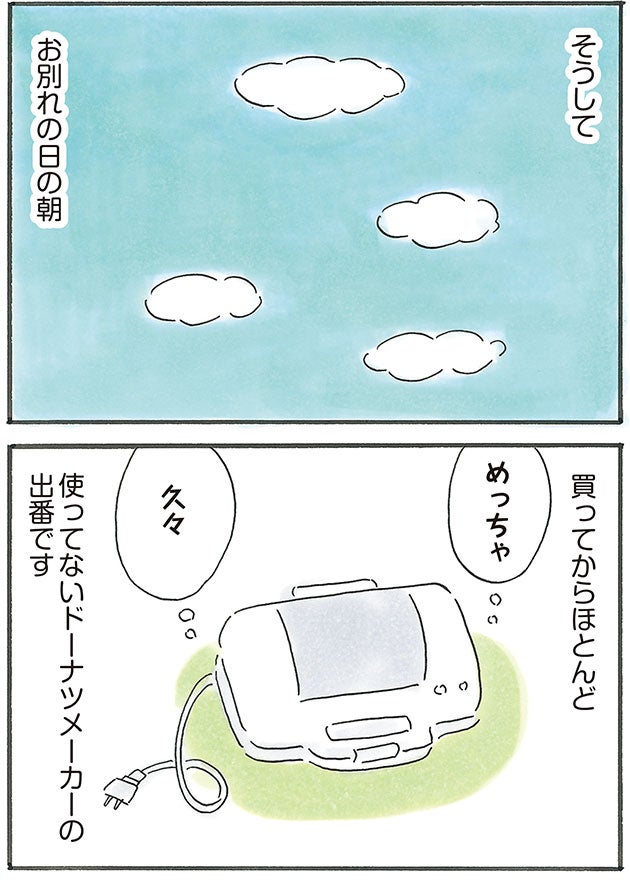

第40回 またねのドーナツ(4)

2018年4月13日

ウォシュレットのノズルと、A2ケア

ウォシュレットのノズルってどうしてる? そんな話をしていた時、 「ウォシュレットを掃除したい時はさ、 一旦便座に座ってから洗浄ボタンを押して、 ノズルがビーンと出てきた瞬間にサッと 立ち上がってA2を噴霧するといいんだよ!」 とスタッフ花井が、 秘伝の裏技をドヤ顔で教えてくれました。 その話を聞いたシャチョウ、 「わざわざそんな事してるの? 俺はノズルをティッシュで掴んで グイッと引き出して掃除してるよ。 普通に引っ張れば出るんだからさ。」 と、スマートなドヤドヤ顔で返してきました。 「そんな無理に引っ張ったら壊れますよ。」 の女子達の反論に、 「ノズルの下にツマミがちゃんとあるんだわ。 無理にじゃないわ。」とシャチョウ。 ノズル談議が最高潮を迎えたところ、 静かに聞いていた若手女子スタッフ松尾の 「そんなことしなくても《ノズルおそうじボタン》 を押せば自動で出てきますよね。」 という一言でノズル談議はあっさり閉幕。 戦い方は違えど、目的は同じ。 皆、A2ケアでちゃんと除菌しているわけですね。 日々新しいA2の使い方を見出していて素晴らしい。 ちなみに酒井家にはノズルがない、 それすなわち普通便座~。 天空の人々の会話をずっと無の状態で 拝聴してました。ノズル憧れるー。(スコープ酒井)

2018年4月10日

第39回 またねのドーナツ(3)

2018年3月25日

第38回 またねのドーナツ(2)

2018年3月10日

第37回 またねのドーナツ(1)

2018年2月25日

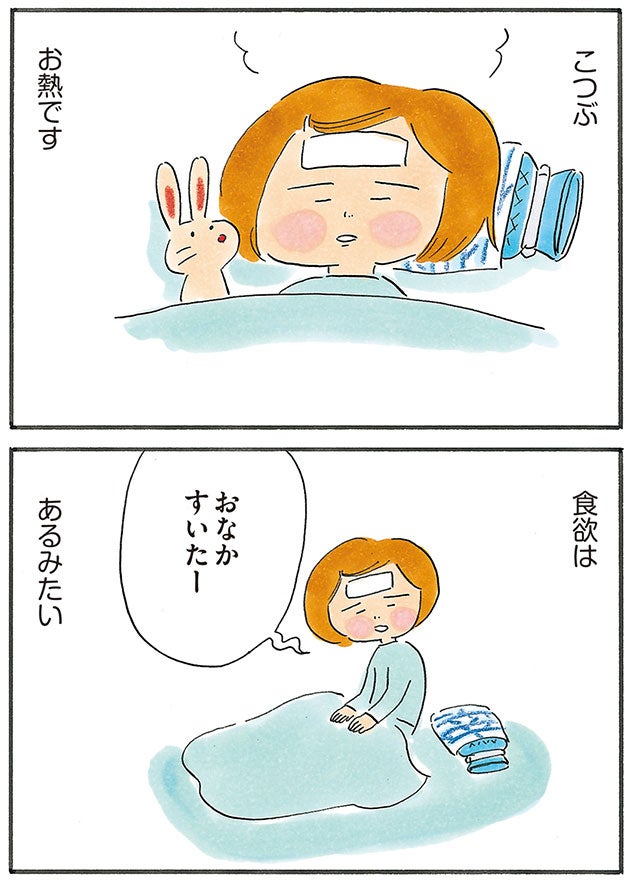

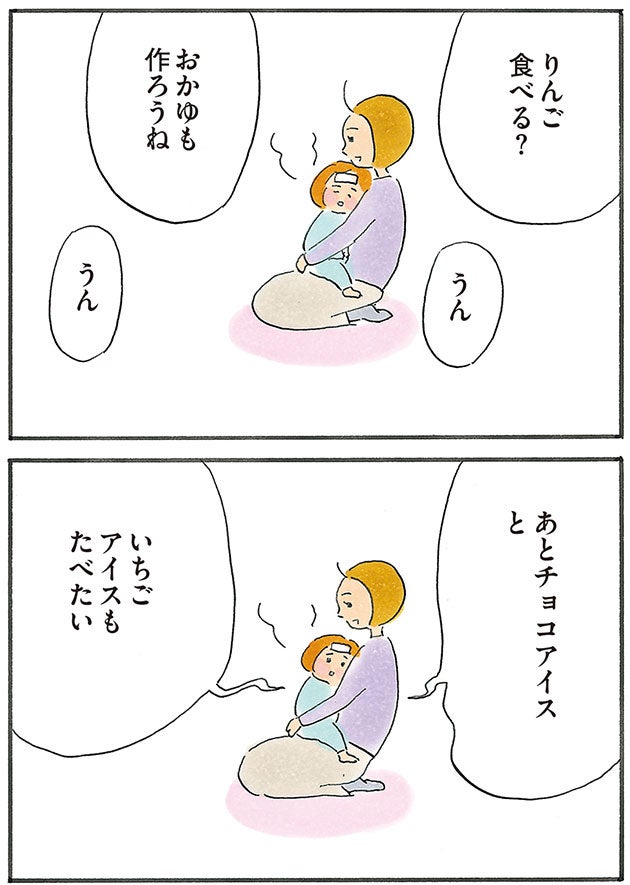

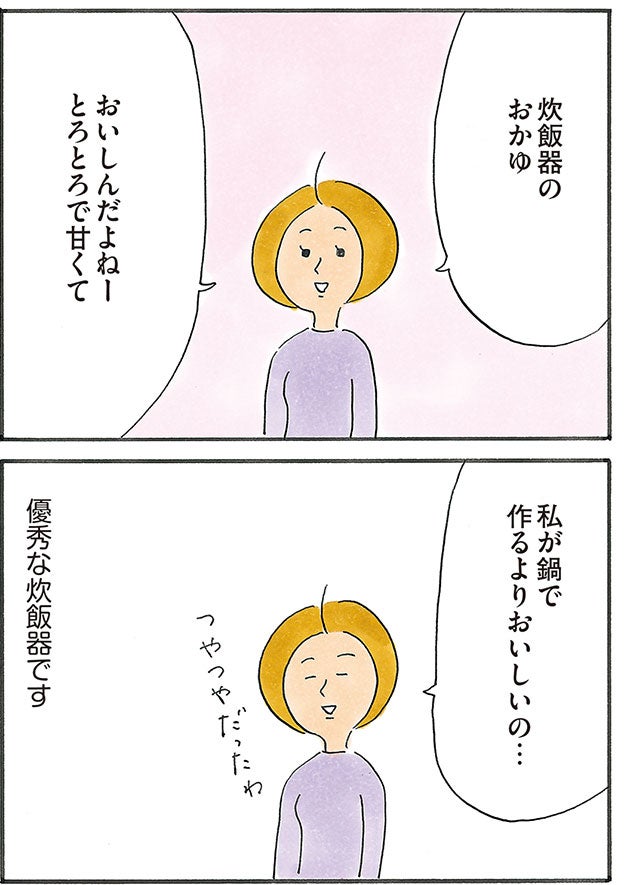

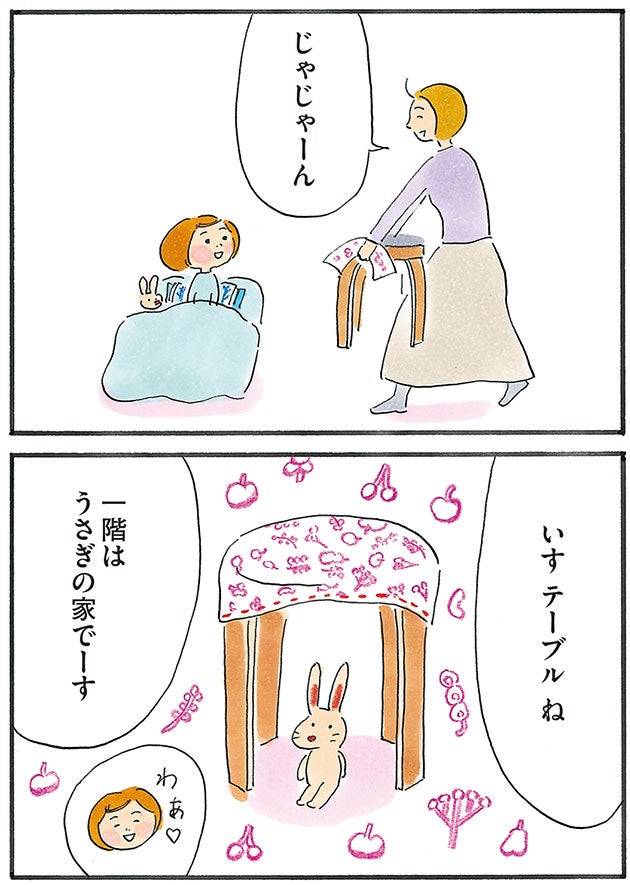

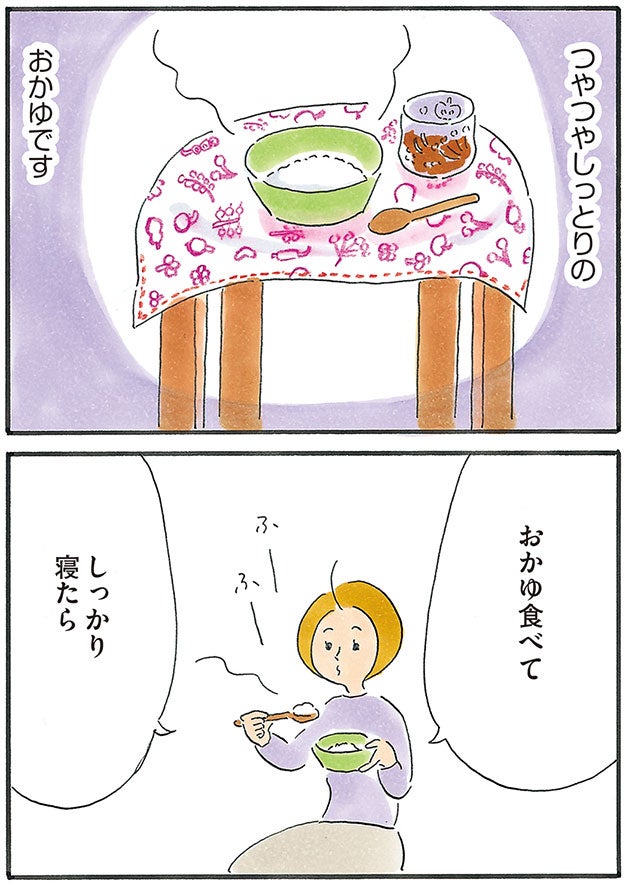

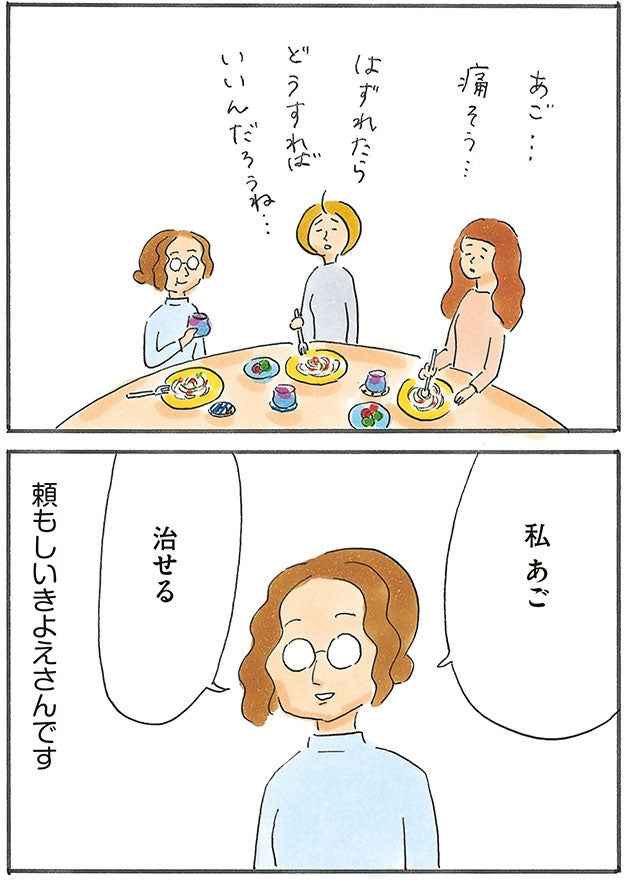

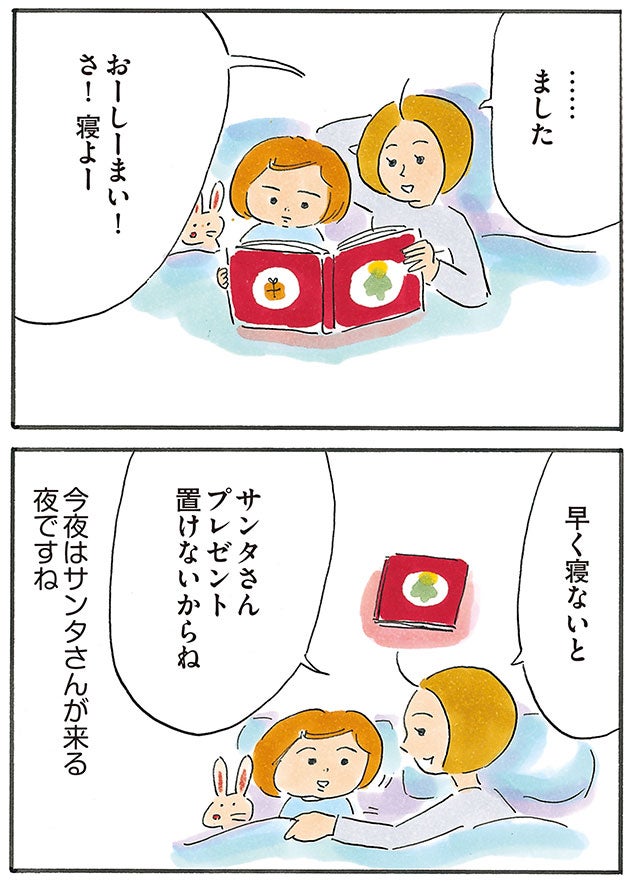

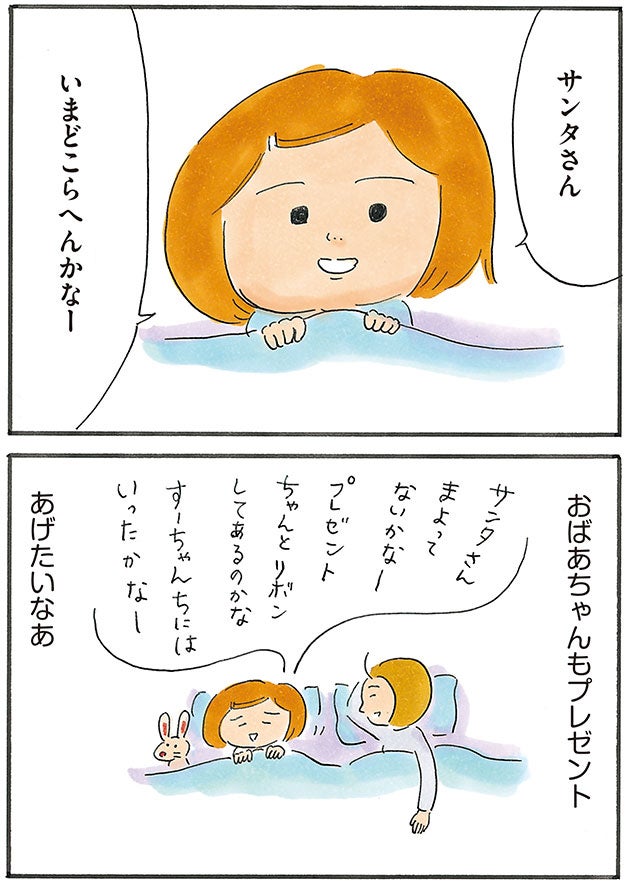

第36回 こつぶ風邪を引く

2018年2月14日

KIVIアメジストの色と光源の関係

イッタラ製品は使用する色ガラスで

値段が全然違います。そうするから

豊富な色ガラスを使うことができ、

バリエーションも膨大で最高!

中でもスコープが愛するアメジストは

最もお値段お高いゾーンにあるんです

けれど、綺麗で面白い色なのです。

光源で色が変わる。そこ。

その色について質問をチョイチョイと

頂きますから、まとめてみました。

疑問も多かったので実験もしました。

今回、試してみましたら

過去に質問を頂戴し、そこにお返事を

したことも誤りでしから、それは本当に

すみませんでした。結果は以下の通り

ですから、是非ご覧くださいまし。

(1)太陽光

アメジストは黄色を吸収するようでして

赤っぽい光、自然光では紫となります。

光が強いと超絶綺麗でソーナイス!

また火を灯しましても紫です。

(2)白熱電球

白熱電球下でも太陽光と同じく紫。

火を灯しましても当然、紫です。

(2)白熱電球

白熱電球下でも太陽光と同じく紫。

火を灯しましても当然、紫です。

(3)蛍光灯

蛍光灯の下では基本的に青いです。

(3)蛍光灯

蛍光灯の下では基本的に青いです。

また火を灯しますと火の光が届く部分

に関しては紫に変化します。雑種。

また火を灯しますと火の光が届く部分

に関しては紫に変化します。雑種。

(4)LED電球

これは試して初めて知ったのですが

昼光色、昼白色、電球色に関わらず

LEDは基本的に紫でした。マジか。

昼光色、昼白色も紫か~。ちなみに

アイフォンのLEDで照らしましても

紫でございました。

(4)LED電球

これは試して初めて知ったのですが

昼光色、昼白色、電球色に関わらず

LEDは基本的に紫でした。マジか。

昼光色、昼白色も紫か~。ちなみに

アイフォンのLEDで照らしましても

紫でございました。

※LED昼光色

※LED昼白色

※LED電球色

(5)電球型蛍光灯

電球型蛍光灯についてはLEDの真逆

つまり昼光色も電球色も青でした。

これまたマジカ。色関係ないんか。

黄色吸収して紫化せんのか。何故。

(5)電球型蛍光灯

電球型蛍光灯についてはLEDの真逆

つまり昼光色も電球色も青でした。

これまたマジカ。色関係ないんか。

黄色吸収して紫化せんのか。何故。

※電球型蛍光灯 昼光色

※電球型蛍光灯 電球色

まぁ、つまり蛍光灯下では青くなり、それ以外では紫、そんな結果でした。ですから家に蛍光灯がなければ、昼も夜も紫にしかなりませんので、アメジストはパーッと明るい紫ってことになります。どうしても青くしたい場合は蛍光灯を導入する、それっきゃないわけです。ただ電球型蛍光灯の電球色でも青になるってのは、明かりは暖かな電球色のまま(蛍光灯のような白い光にしないで)アメジストの青なる側面を引き出す秘策となるのは大いなる気づき、天の恵みでございました。でも、まぁ、思うにですよ、そこまでしなくても、アメジストは渋い青のイメージではなく、紫のイメージが強いんですから、紫の姿しか見た事のない人も、これは蛍光灯の下では青になるんだと、信じる力をもって、見た事ないけどオッケー満足!とするのも良いんじゃないかと強引に思おうとするのはどうでしょう。

加えて覚書的にKIVIのアメジストについて。

こいつが滅多に生産されないのは、強烈に高いからでしょう。グラスに比べて使うガラス量がハンパなく多いキビだから、イッタラ製品の中でもガラスの値段が販売価格に色濃く反映されてしまう代表選手なのです。だから色ガラスの中でも特に高いアメジストは非常に高いキビを生みますから、1988年~1992年と生産期間も短く再生産もされない。それでスコープにリクエストが寄せられまして、別注再生産からの発売をしましたのが2015年12月。これが結構注目されまして、海外の知り合いの友達という少々遠いところにいる外国からもオーダーが舞い込むほどでしたから、なかなかの注目具合だったようです。僕らが思っていた以上に待望の!再生産となっていたみたい。発売同月売り切れまして(祝)諸々の流れに流されまして再度発注することを決め、1年後の2016年12月に再入荷、そして今に至っております。1回の生産で要求とされるロットは3,000個ですから結構な量でして、流石に3度目の正直!ナンテのは恐怖以外の何ものでもないですから、これにて僕らのKIVIアメジストへの道は終わると思われます。今からオーダーしても現在の値段をキープするなんて到底無理でしょうし。だってこんな値段設定になってますけれど、Kiviアメジストは他アイテムと比べて利益率超低いんです。そんだけ頑張ってもこの値段、この値段じゃないと無理だろうと僕らも諦めてのこの値段、その値段が1万円なんですから泣けます。とはいえ、これだけの金額を出しても欲しいと思える特殊な価値あるキビなのですよねぇ、Kiviアメジストは本当に綺麗です。2015年のクリスマスで作ったテーブルセットは今でも忘れられない、僕の会心の一撃でして、これはキビアメジストがなければ成り立たなかった。人生の良い思い出になったと思っています。かしこ。

まぁ、つまり蛍光灯下では青くなり、それ以外では紫、そんな結果でした。ですから家に蛍光灯がなければ、昼も夜も紫にしかなりませんので、アメジストはパーッと明るい紫ってことになります。どうしても青くしたい場合は蛍光灯を導入する、それっきゃないわけです。ただ電球型蛍光灯の電球色でも青になるってのは、明かりは暖かな電球色のまま(蛍光灯のような白い光にしないで)アメジストの青なる側面を引き出す秘策となるのは大いなる気づき、天の恵みでございました。でも、まぁ、思うにですよ、そこまでしなくても、アメジストは渋い青のイメージではなく、紫のイメージが強いんですから、紫の姿しか見た事のない人も、これは蛍光灯の下では青になるんだと、信じる力をもって、見た事ないけどオッケー満足!とするのも良いんじゃないかと強引に思おうとするのはどうでしょう。

加えて覚書的にKIVIのアメジストについて。

こいつが滅多に生産されないのは、強烈に高いからでしょう。グラスに比べて使うガラス量がハンパなく多いキビだから、イッタラ製品の中でもガラスの値段が販売価格に色濃く反映されてしまう代表選手なのです。だから色ガラスの中でも特に高いアメジストは非常に高いキビを生みますから、1988年~1992年と生産期間も短く再生産もされない。それでスコープにリクエストが寄せられまして、別注再生産からの発売をしましたのが2015年12月。これが結構注目されまして、海外の知り合いの友達という少々遠いところにいる外国からもオーダーが舞い込むほどでしたから、なかなかの注目具合だったようです。僕らが思っていた以上に待望の!再生産となっていたみたい。発売同月売り切れまして(祝)諸々の流れに流されまして再度発注することを決め、1年後の2016年12月に再入荷、そして今に至っております。1回の生産で要求とされるロットは3,000個ですから結構な量でして、流石に3度目の正直!ナンテのは恐怖以外の何ものでもないですから、これにて僕らのKIVIアメジストへの道は終わると思われます。今からオーダーしても現在の値段をキープするなんて到底無理でしょうし。だってこんな値段設定になってますけれど、Kiviアメジストは他アイテムと比べて利益率超低いんです。そんだけ頑張ってもこの値段、この値段じゃないと無理だろうと僕らも諦めてのこの値段、その値段が1万円なんですから泣けます。とはいえ、これだけの金額を出しても欲しいと思える特殊な価値あるキビなのですよねぇ、Kiviアメジストは本当に綺麗です。2015年のクリスマスで作ったテーブルセットは今でも忘れられない、僕の会心の一撃でして、これはキビアメジストがなければ成り立たなかった。人生の良い思い出になったと思っています。かしこ。

キビアメジスト

https://www.scope.ne.jp/iittala/kivi/

※キャンドルの灯りのみ

2018年2月10日

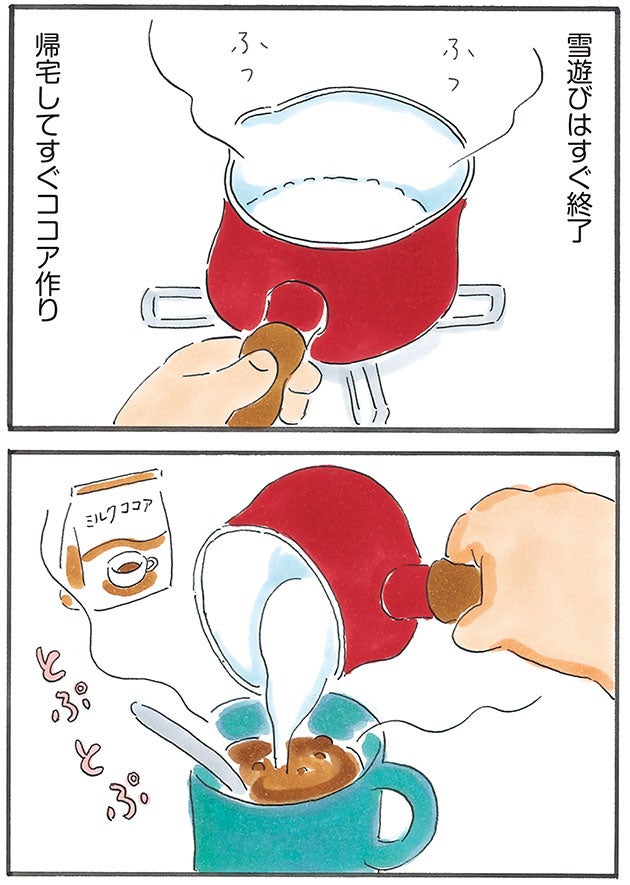

第35回 雪の日

2018年1月25日

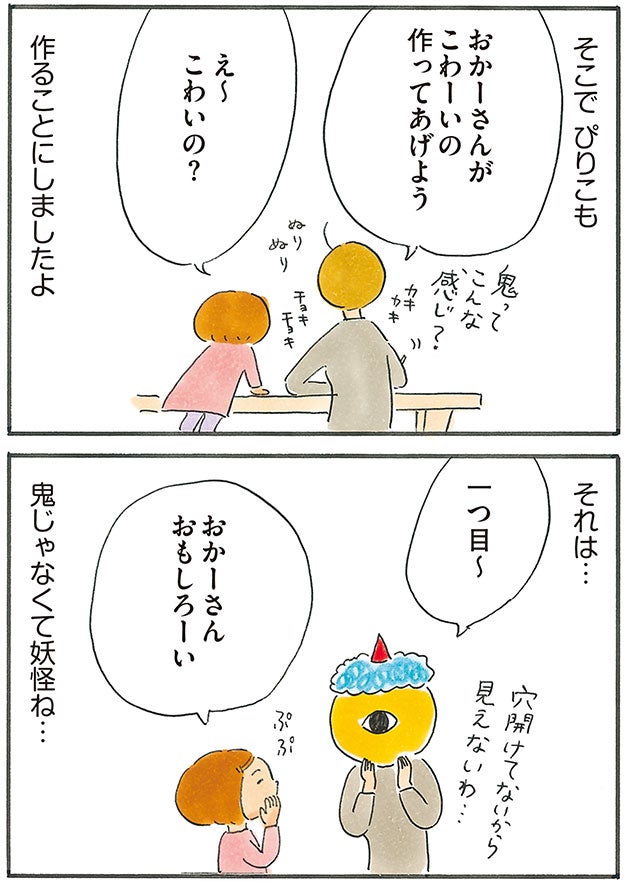

第34回 こつぶの豆まき

2018年1月10日

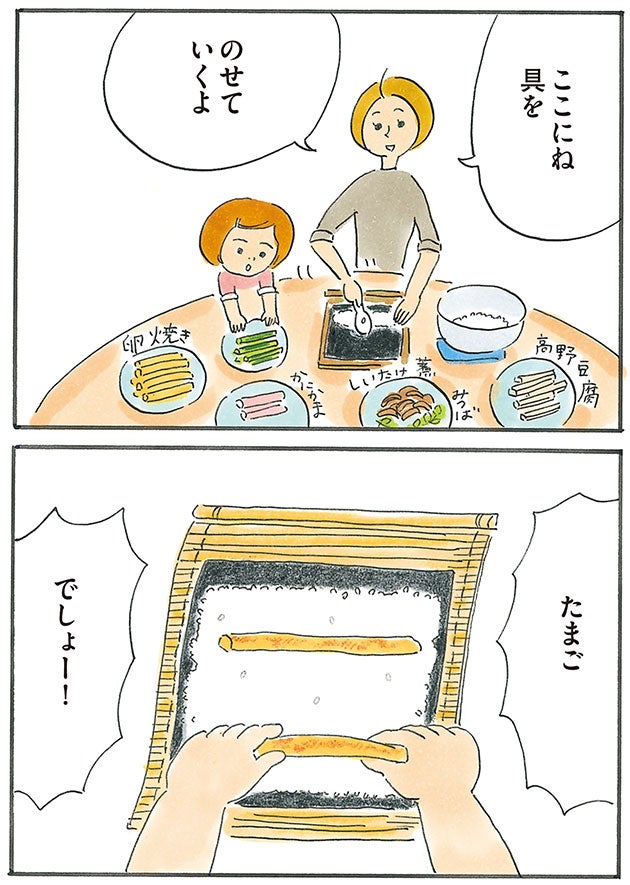

第33回 もちより新年会

2017年12月21日

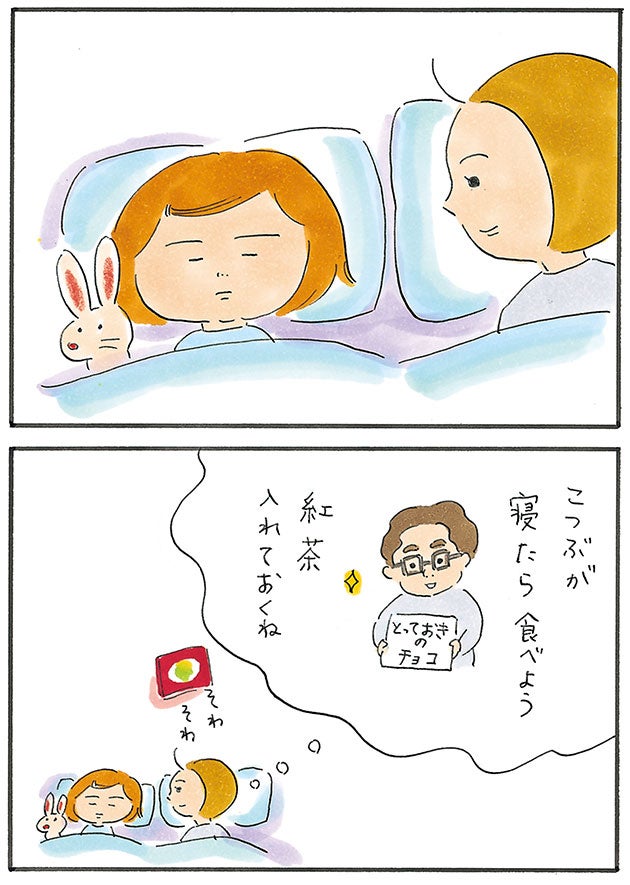

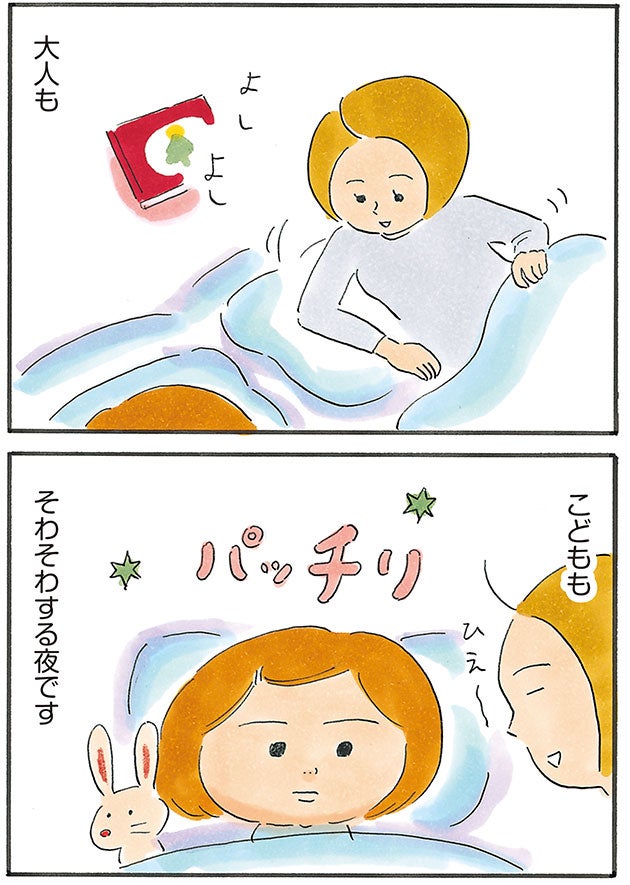

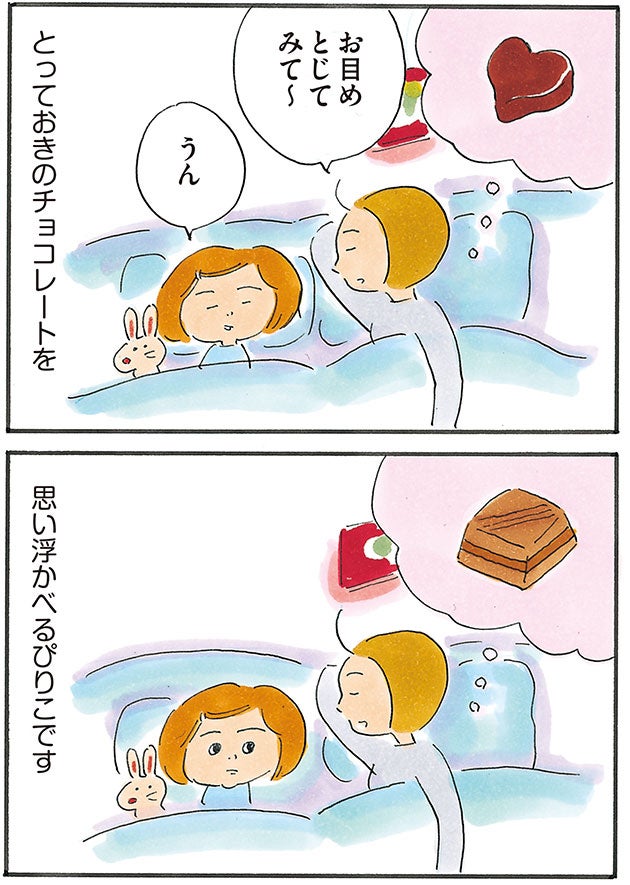

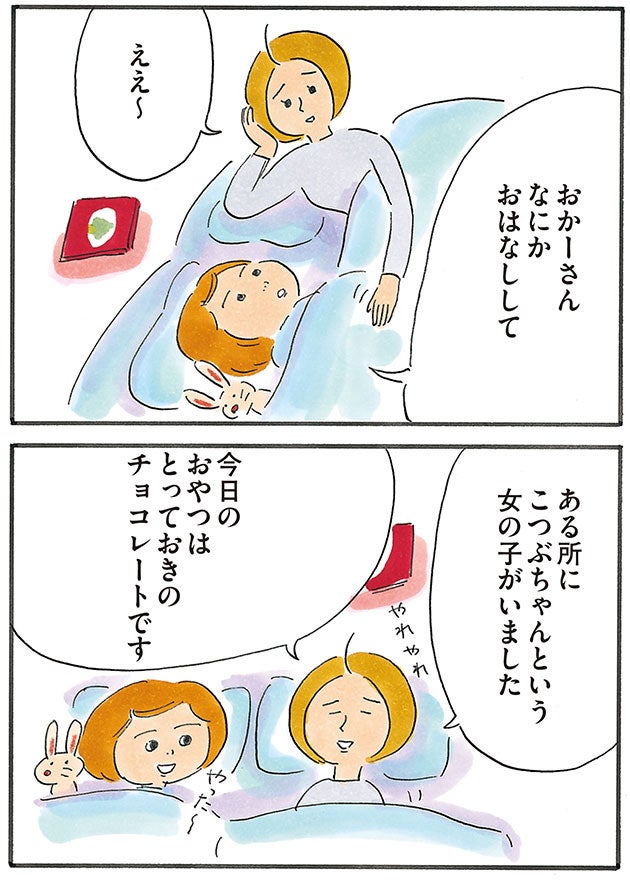

第32回 とっておきのチョコレート

2017年12月15日

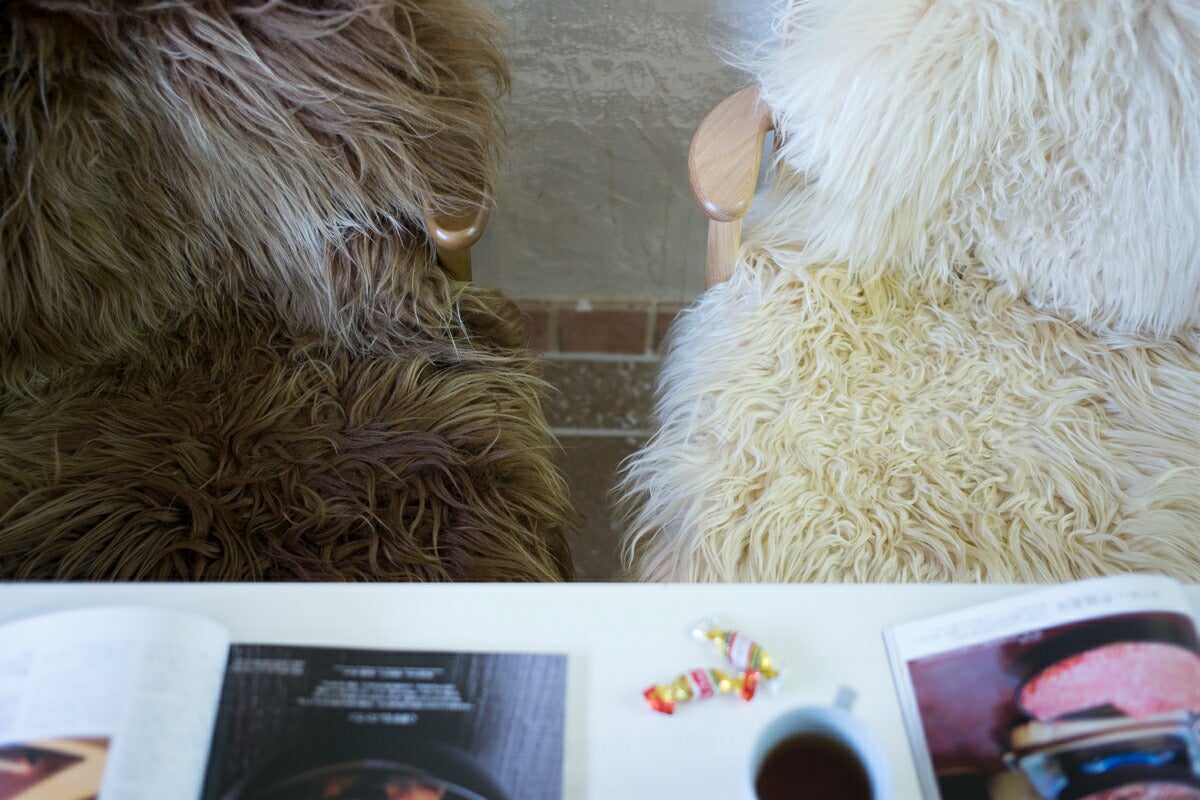

シープスキンの毛手入れ

ドムスチェアに敷きっぱなし、 愛用5年目になるシープスキン。 お手入れと言えば週末の掃除の時に 外でバサバサ振ってホコリを落とす程度。 が、先日シープスキンを買ったばかりの スタッフのニューワンを見かけたら、 そんなんだったっけ?と目を疑ったほどに ツヤツヤでホワホワしていたのです。 うちのヤツラと様子がずいぶん違う。 気付かないうちにヘタレてたのか、、、 家に帰ってよくよく見れば、根元の毛が絡まり フェルト状の塊ができているでないかい。 たまにでもお手入れらしいことをしていれば、 もっと良い状態をキープできていたのでは? と、今更ながら後悔した。 すぐに手元のスマホで 「シープスキン」「お手入れ」 検索。 が、ない。特にロン毛のお手入れの情報がない。 ググっても情報がないとなれば、 スコープとして、一人のユーザーとして、 それはとても知りたい事であるからして、 巷の情報を元に手探りながらやってみました。 これが今のところベスト!と思った方法を まとめましたので参考にしてみてください。 そしてもっと良い方法をご存知の方がいらっしゃれば 是非こちらのブログにコメント下さい。 積極的にバージョンアップしていく所存です。

-----------------------------

スコープ的 シープスキンお手入れ方法 《ロン毛バケーション編》

1. 振って叩いてゴミとホコリを落とす

室外に出て、毛並みとは逆さまに持ち、 バッサバッサ振る。手でパンパン叩く。 これだけでも寝ていた羊毛が立ち上がりふんわり。 奥地に逃げ込んでいたルマンドの一部も落ちてきた。

2. 馬毛ブラシで逆毛ブラッシング

これをやってみたらば、格段に仕上がりが違った。 逆毛に持ったシープスキンを、馬毛ブラシで ブラッシングしていくと、寝ていた毛が根元から 立ち上がり、細かいホコリも取れました。 羊毛はもともと繊維同士が絡み合おうとする 性質があるため、定期的に毛並みを整えてあげれば もつれて絡まるフェルト化現象を防げるのです。 そういう意味でもブラッシングは効果的ですね。 「明日の菊花賞レース、頑張ろうな!」 と、声をかけながらブラッシングするうちに 毛並みが整い、艶めいてくるのを感じるのは お手入れしがいがあり、とても楽しいものです。

今回使ってみたブラシは、 『Iris Hantverk 馬毛 掃除ブラシ Lサイズ』 アイスランディックシープの 一番のチャーミーポイントである、 ボブマーリー的な毛束感を解してしまう事なく、 いい感じで保ったままブラッシングできました。 これが、すごく、ちょうど良く感じました。 ブラシを選ぶ際は、馬毛素材である程度の 毛量があるものを選ぶと使いやすいと思います。

3. 核心部は指でほぐす

ブラッシングをしてみて気が付いたのですが、 よく見てみると、座面部の羊毛が私のケツ圧により 擦れて短くなり、フェルト化していました。 こういう頑固な部分は、さすがに馬毛ブラシ だけでは立ち上がってきませんでした。 この部分をほぐすのは「手」が最適です。 根元に指先を入れ、指でほぐしながら立ち上げます。 ムツゴロウさんを降臨させて、 ワシワシワシワシワシワシやって下さい。

4. 日陰干しで空気の入れ替え

お手入れの最後に、1~2時間 風通しの良いところで日陰干しすると 繊維の間の空気が新しい空気と 入れ替わってさらにふんわり仕上げ。 購入時のにおいを早く飛ばしたい場合も、 陰干しがかなり効果的です。 × 日光干しがダメと言われる理由 × 羊毛は人間の髪の毛と同じく、 ケラチンというタンパク質でできています。 天気が良いからと日光下で干してしまうと 紫外線の影響を受け、羊毛が退色したり、 パサついてきたりしてしまいます。 そうとは知らず、2年に渡り日光放牧していた わが家のシープスキン、ナチュラルホワイトは、 マルチーズの股らへんのやや黄ばんだ色合いに、 ブラウンは、キューティクルが失われ サーファーヘアのようにパッサパサに。 残念ながらダメージを受けてしまいました。 こればっかりは修復できません。 部屋の中にあっても、窓からの日差しを 長時間まともに受ける場所は できるだけ避けた方が良いですよ~。

5. お手入れ後はこんな感じに復活。

長い間、特にお手入れらしいことをしてませんでしたが、 ブラッシングを含めたお手入れをやってみると 毛並みが整いふんわり感が戻りました。 羊2頭、お世話した感覚で、愛着感マシマシ。 シープスキンを手にしたら、 たまにはホコリを払って毛並みを整える程度の お手入れをしてみてください。 最初の良い状態が長く続くはずですよ。

-----------------------------

★オマケコーナー 《やっちゃいけねぇ~気がする》

絡まってしまった羊毛に根元からクシを入れ キレイにほぐしたい願望、あるある。 ネットで「シープスキンの手入れ」を 検索してみると、高確率でステンレスの 犬用スリッカーを使う技にヒットする。 主に毛足の短いムートンの場合のようだけど、 ロングヘアにも使ってみれば、根元から ほぐれていいんでないかい?と思ったので、 スタッフとシャチョウのケツ圧で育てた ヘタレたチェアパットを使って試してみました。 ※チェアパットは販売終了しています。

ヒィーー。写真見てても痛そう。 ステンレススリッカーを使うと、根元から ほぐれるのですが、鋭利な金属ピンで 根元から引っ張ることになるので、 ブチブチと羊毛がちぎれる音がするのです。 これはヤバイ。 アイスランディックシープの愛すべき ボブマーリー的毛束感がなくなり、 全体的にパッサパサになってもうた。 ボリュームだけ凄いダメージヘアって感じ。 ステンレスやプラスチックのブラシは、 ブラッシング時に静電気が発生するので、 羊毛が絡まりやすくなったり、 逆にほこりを吸い寄せてしまうのです。 そんな理由から、静電気の起きにくい 馬毛などの天然毛がおすすめなのですね。

たった1度で、抜けちまった羊毛。 ちょっとしたフェルト人形が作れそう。クマとか?

【左】お手入れ前 【中】馬毛+手 【右】スリッカー

どうでしょう。 真ん中が、一番おススメなのですが。 実は、【右】のスリッカー仕上げが、 一番モフモフしてて好き~。という スタッフもいたので、仕上がり具合は 好みだとは思うのですが、これをやりすぎると ロッチ中岡を経てブラマヨ小杉になる気が するのですよね。危険な臭いがする。 馬毛ブラシ+手技が一番安心で優しいんだって。 アイスランディックシープはそもそも そ~んなにモフモフじゃないんだって。 スコープのお手入れオバサンは、そう思います。(スコープ酒井)

2017年12月10日

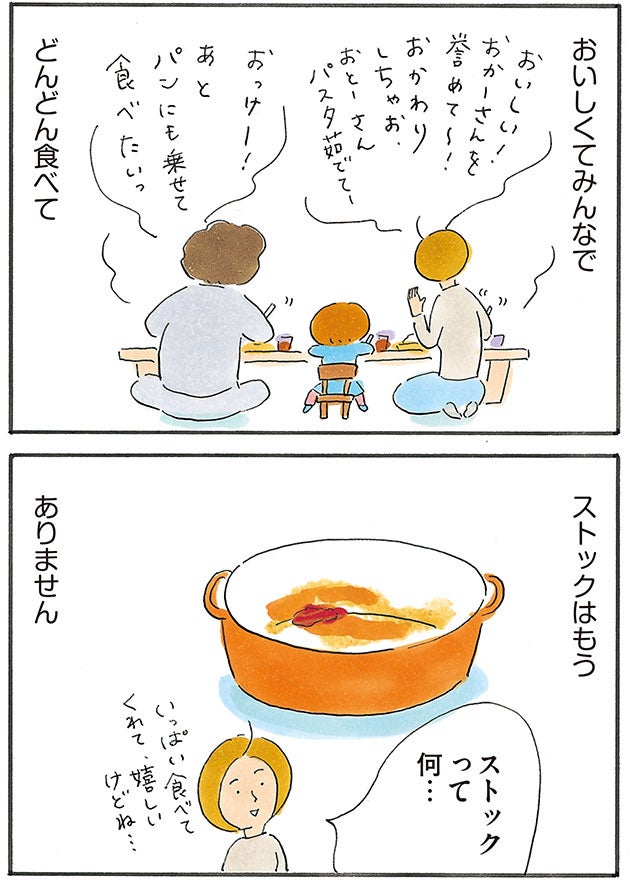

第31回 ストックがあるよって言いたい

2017年12月5日

水切り用ティータオルのお供に、A2

ティータオルを敷いて水切りとして使う スコープ的生活を、私生活でも継続中です。 自然乾燥という名に甘んじて 水切りかごに食器を山積みにしておく、 マイクロズボラをしていた私にとっては、 ナルハヤで拭いて片付けるという習慣が 自分に定着しつつある事が奇跡であり、 喜ぶべき人間的成長と感じている今日この頃。 ちょっと頑張って片付けてしまえば シンクの上には何も残らずスッキリ。 水切りかごに山積みの風景よりも 素晴らしいと、知ってしまったのです。 それに加えて、最近使いどころを体得しつつある A2使いによって水切りに使ったティータオルを カビさせない技を身につけました。 敷いたティータオルにA2を噴霧しておくと、 すぐに食器を拭けない場面や、 使った後の、洗濯タイミング待ちの間にも、 断然カビ菌が繁殖しにくく、 ティータオルの寿命を告げる恐怖のポツポツ、 クーローカービーが発生しにくいのです。 超特売のキッチンタオルを使っていた時は、 カビたら捨てればいいや~くらいに思ってたのに、 気に入ったタオルを(自分の中では高価な部類) 使いだしたとたん、少しでも良い状態で 長く使えるようにと、えらい意識の変わりよう。 水切り用ティータオルのお供にA2ケア、 気持ちよく使えています。