2019年2月14日

知らぬ間に色々なことができるようになってる

イッタラ工場で バードやロリポップを試作したり 僕がいってた企画が某ブランドの 冬企画になってて、そんな話を エライ人達としたり ヴィッレ・ココネンからメールを貰い ハッリのスタジオで新作の試作を 見せてもらったり 石本先生の家で和食器のことを 打ち合わせしつつ、豆まきしよう! と提案して断られたり。 知らぬ間に色々なことが 好き勝手できるようになってる。 なってんだけど、それは 僕に特殊能力があるわけでもなく ただ実現できると思い込んで スタートしてるってだけだって 振り返りまして、そんな話です。 まず出来るってポジティブに 強引にでも思いこむと結構 実現できちゃったりする。タハ その連続、その繰り返し、 その積み重ねなんでしょうな。タハ これからも、 ハゲみまくりまクリスティ! シャチョウより。

2019年2月10日

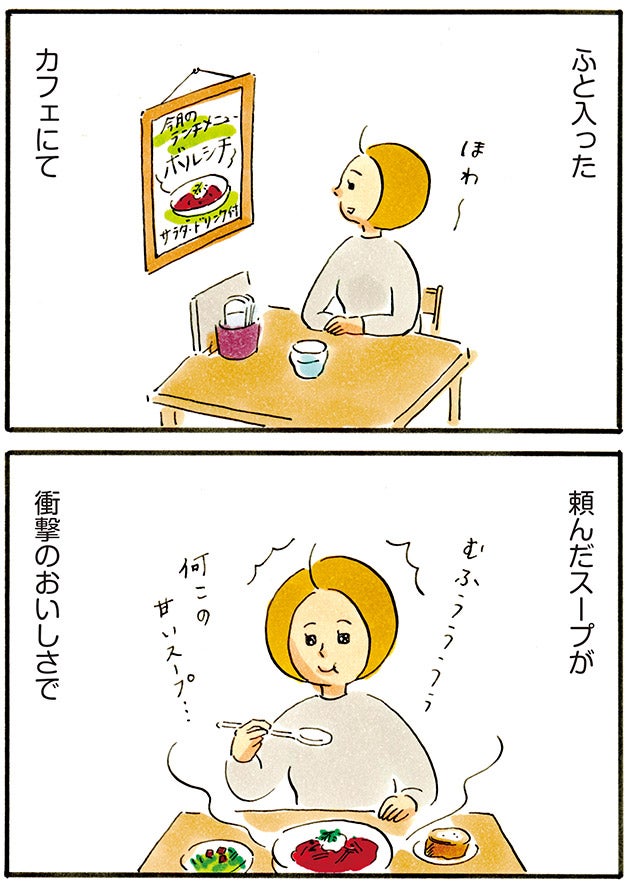

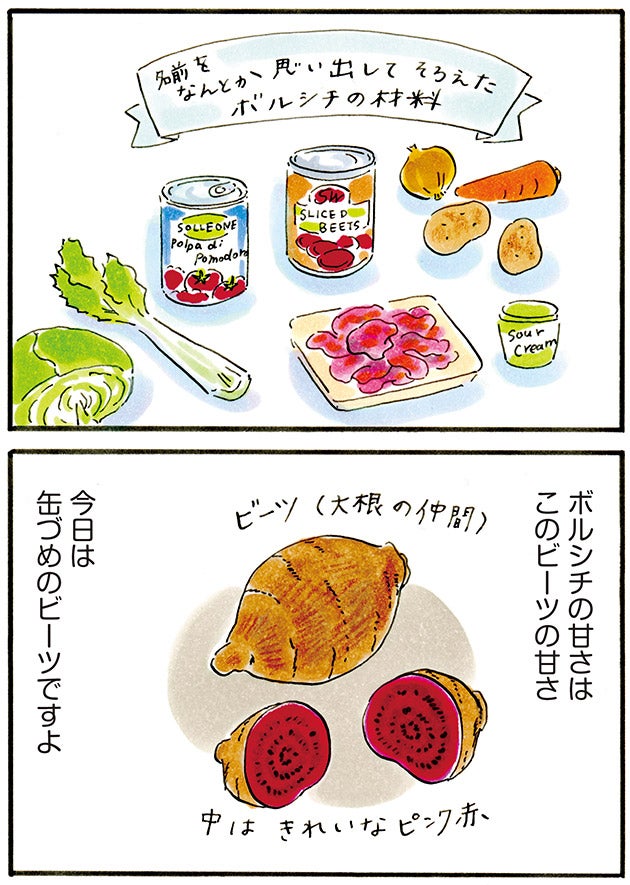

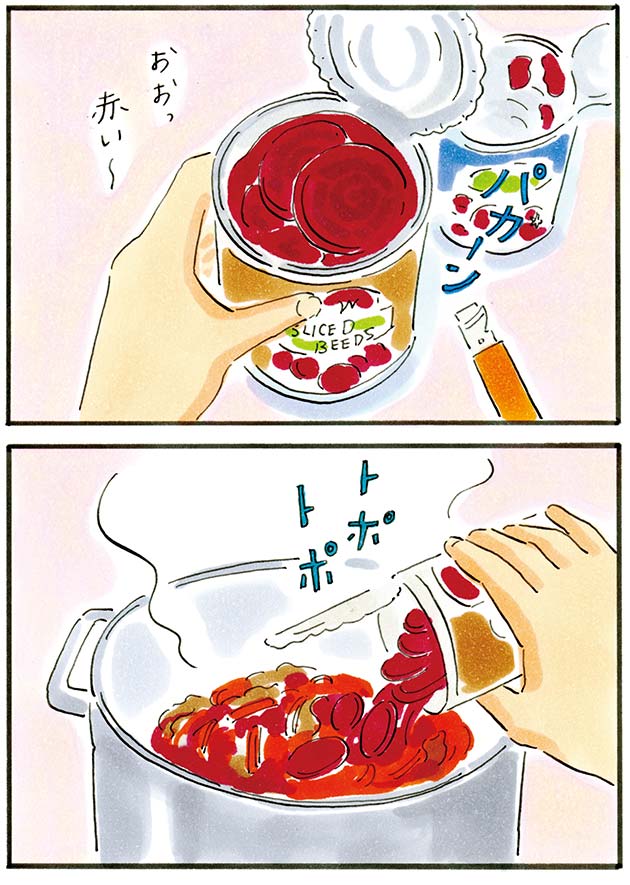

第50回 赤く甘いスープ

2019年2月1日

2月の食材「菜の花」

菜の花の春らしさも嬉しい

だし汁いらずのかんたん雑炊

本やWebで「〇〇2・0」みたいなワードを見かけたこと、ありますよね。お金2・0とか、マーケティング4・0とか。数が増えるにつれてその考え方などをアップデートしてるっていう意味なんですよね。

僕の料理も日々まさに更新中で、以前のレシピをふり返ると「この頃はまだこのやり方だったか…」と思うことがざらにあります。今月の菜の花を使った料理も、たぶん菜の花レシピ3・0くらいかな(笑)

さて、僕の菜の花料理で何が変わったかというと、「ゆで汁の美味しさに気づいた」ということがいちばん大きいと思います。料理屋で教えてもらった菜の花のお浸しは一番だしを使って作るけれど、いまの僕は菜の花のゆで汁を冷まして、それをだし汁替わりに使っています。昆布だしのようなやさしい旨みがある菜の花のゆで汁を「料理に使わない手はない!」と気づいちゃったんです。

今回紹介する雑炊でも、菜の花を直入れするからこその美味しさがあります。まずは、菜の花を1~2cm幅に切って(穂先はバラバラになってしまうので切らないように)、細く切った油あげ、ジャコ、卵も用意しましょう。

菜の花は、茎の太さのわりにすぐに火が通るので最後のほうに入れます。水が沸いてからはじめに入れるのは、油あげ、ジャコ、ごはん。ごはんがほぐれたら醤油、みりん、塩で味を調えます。

再沸騰したら菜の花を入れてお玉でさっと混ぜ、30秒ほどくつくつと加熱します。続けて、溶き卵をまわし入れ、少し間をおいてから全体を混ぜれば完成。雑炊は時間をおくと米が水気を吸うので、出来たてを早めにいただきましょう!

ちなみに、雑炊に加える温かいごはんは、入れる前にさっと流水で洗って表面のぬめりを落とすと、仕上がりが比較的さらっとなるので好みでやってみてください。

土鍋で作った熱々の雑炊に、シャキシャキの冷えた大根やカブの漬物。温度と食感のコントラストがばっちり決まったこの組み合わせが個人的に大好きで、寒い時期の献立としてはかなり秀逸だと思ってます。実は冨田家では「今日の晩ごはんは雑炊だよ~」はかなりメジャーなことなのです。

おおよその目安はたっぷり1人分で、ごはん軽く茶碗1杯分に水300ml、菜の花50g、ジャコ10g、油あげ1/4枚、卵1個、調味料は醤油とみりん各小さじ1、塩が小さじ1/6くらい(好みでこしょう少々)。適宜増やして作ってみてくださいね。土鍋で雑炊やおかゆを作るってことは、土鍋の貫入に糊となる米が入って割れにくくなるって勝手に信じてます。

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク

2019年1月10日

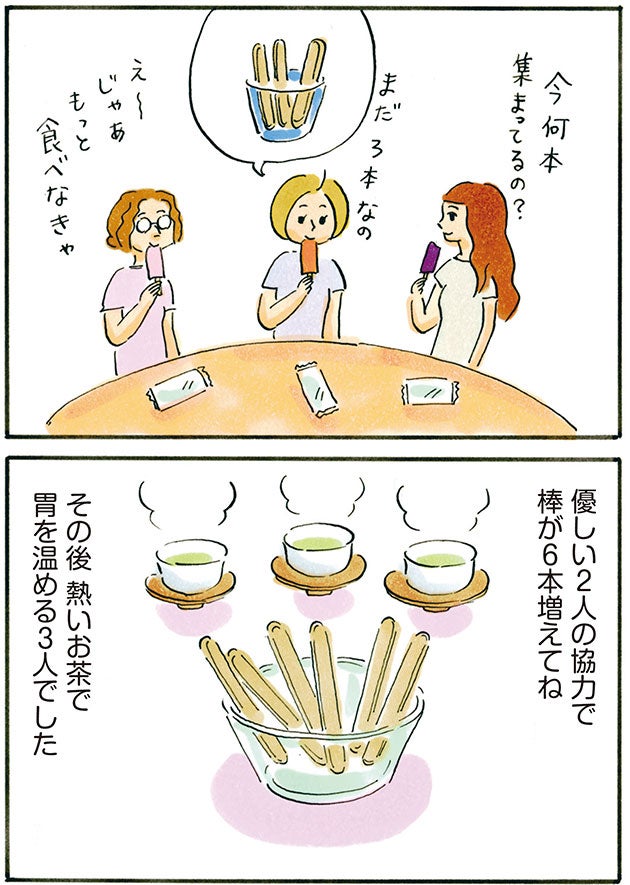

第49回 おだんごパーティー

2019年1月1日

1月の食材「ゆず」

言葉どおり、丸ごと使い切る!

年明けゆずの美味しい食べ方

スコープさんにこの連載の話をいただき、シャチョウさんに「旬、シュ瞬!」という、かっこいい連載タイトルをつけてもらってから、なんとか、旬の食材が家庭料理にいかされるところを切り取ったようなものが書きたいなぁと思うのですが、本当にむずかしく、毎回悩みます。

そんな僕が季節の料理を考えるとき、いつも頭をよぎり、憧れてしまうのが、辰巳浜子さんの『料理歳時記』というエッセイに書かれているような、食材との距離感や向きあい方です。こんな風に食材をくまなく観察し、大事にし、楽しみきれたら、料理は自然と上達していくのだろうと思います。この本は、大学生の頃に手にとってから、ボロボロになるまでなんども読み返していて、日本の家庭料理ってどんだけかっこいいんだ!と僕に気づかせてくれた本です。

今回のテーマの“ゆず”について、料理歳時記には、「年を越すと中身の汁が日に日に減って、薄皮や綿がポッタリしてきます。…こんな状態になったゆずが最高に美味しい」とあります。これを読んだ20代の僕は、それを実際に確かめて、「なるほどなぁ~」と一人頷き、自分の経験として取り込めたことを喜んだりしてたんですよね。

年末から手に入る黄ゆずは、本にも書かれている通り、寒さが本格化した年明けくらいからしっかりと熟して皮までも柔らかくなってきます。ちょうど鍋を囲む回数も増える季節ですから、オススメしたいのは、果汁→自家製ポン酢醤油、しぼった後の実→速攻で砂糖和え、という使い方です。

手順としては、はじめに果汁をしぼってポン酢醤油を作ります。自家製○○というと難しい感じがするかもしれませんが、すごく簡単。ゆず2個分の果汁をしぼり、少し酸味を足すために酢大さじ1を加えたら、あとは醤油を大さじ5、鰹節の小袋を1~2袋分沈めるだけ。

しぼった後のゆずは、種だけは丁寧に除いてあとは細切りにします。ゆず2個に対して砂糖大さじ3を混ぜ合わせ、ねっとりとしてくれば完成です。個人的にはあっさりした甘味のグラニュー糖を合わせるのが好きですね。

出来上がったポン酢醤油は冷蔵庫で1時間くらい寝かせてから上澄みを使うようにして、砂糖和えは箸休めや飲み物などいろいろと使ってみてください。食材を丸ごと使い切った満足感も味わえますよ。

年を越したゆずの果汁は減ってくるといっても、ポン酢に使えないほど果汁がないわけじゃないのでご安心を。それから、ポン酢に入れた鰹節は、数日経ってからしっかりしぼっておくと後々使いやすいです。冷蔵庫保存すれば今期の鍋シーズンの間はずっと使えますので、ぜひまとめて作っちゃいましょう!

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク

2018年12月10日

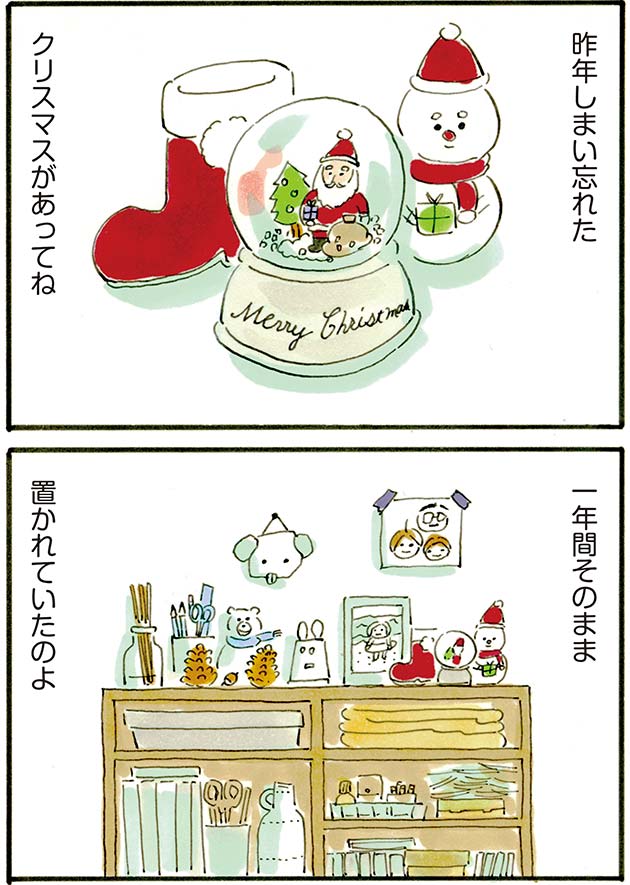

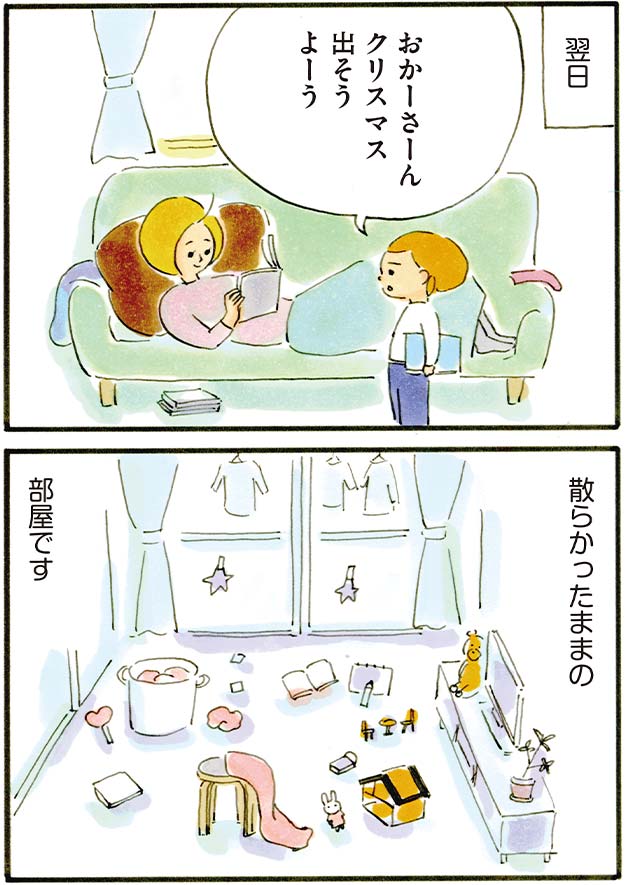

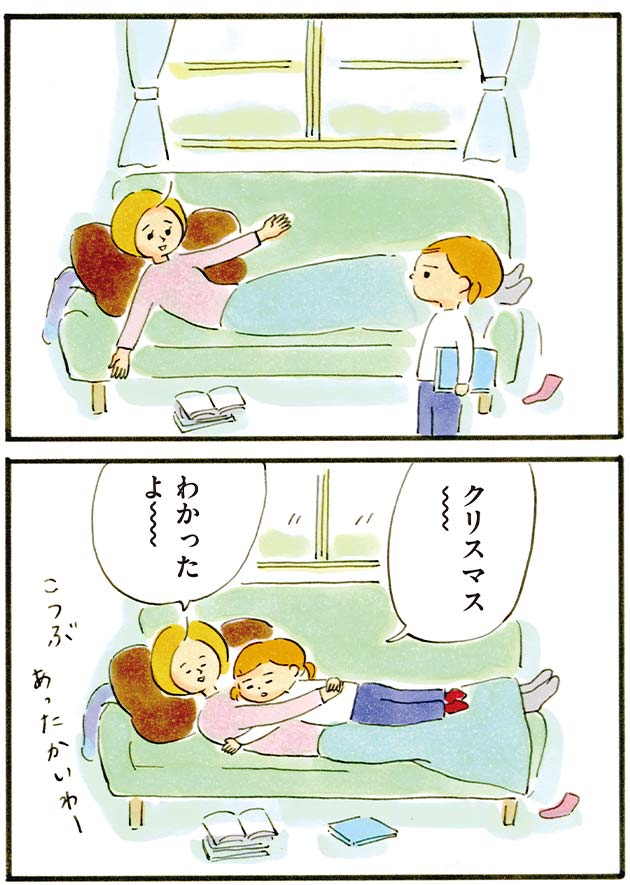

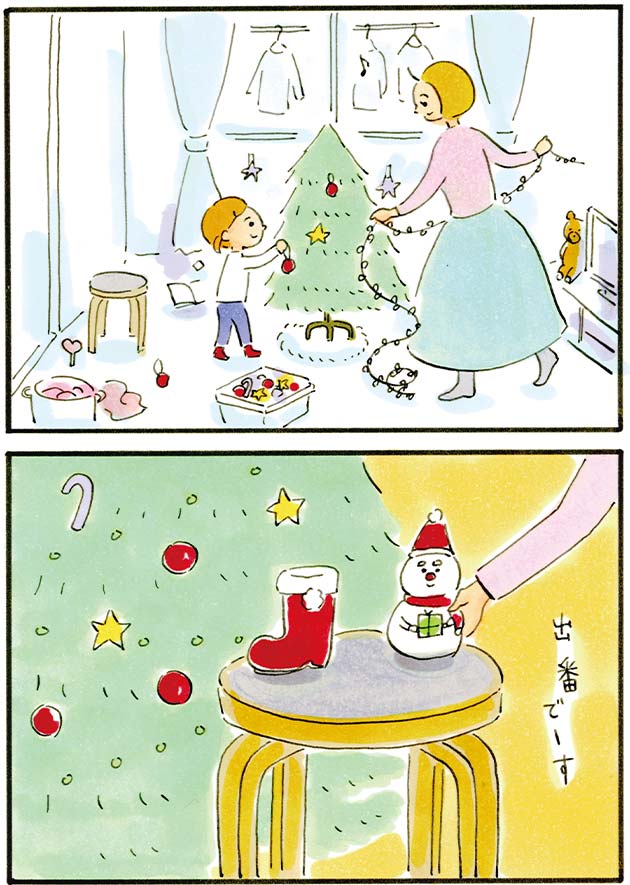

第48回 出番です!

2018年12月1日

12月の食材「水菜」

湯気も美味しさのひとつ

蒸したてをすぐ食卓へ!

料理屋で働いていたのは、もう10年以上も前ですが、いまでもたまにリアルな夢を見ます。下っ端として、とにかく仕事に追い回される、ちょっと冷や汗をかくような…。おぉ、夢だったって起きるんです(笑)

この頃の経験がなければ、いまの仕事はできていないと言い切れるほど、たくさんのことを勉強させていただいた時期なのですが、濃密すぎたからこそ、いまだに夢にみるんでしょうね。素材の下ごしらえ一つ一つも、あのときはどうしてたかな、と思い返すことが多いです。

例えば、冬が旬の水菜。下処理で注意したいのは、他の青菜よりも葉や根元に土が残りやすいところ。ため水の中でふり洗いするのが、料理屋のころから変わらぬ僕のやり方になっています。

冬の青菜には、ほうれん草や小松菜もありますが、アクの少ない水菜はどんな料理にも合わせやすく、その当時も登場回数が多かったように思います。料理に合わせて水菜を蒸すのも僕の係で、色味を残す絶妙な蒸し加減で出すために、進行具合から逆算して、ここぞってときに蒸し器に放り込んでたなぁ。

今回はそんな水菜と豚しゃぶ肉を合わせます。火の通りやすさが同じくらいの2つの素材をシンプルに蒸して楽しむ簡単おかずです。“蒸す”という言葉を聞いて、「あーじゃあムリだ」と思ったあなた!蒸し器を使うのは一つの方法であって、フライパンを使っても作れるので、あきらめないでくださいね。

さて、はじめに蒸し器や蒸籠での作り方から。切った水菜をお皿に広げ、豚しゃぶ肉を上に広げます。肉に軽く塩・こしょうをして水菜を少し足し入れたら、酒、ごま油、すりごまを少量ずつ回しかけて蒸します。蒸し時間は4~5分が目安。豚肉の色が変わるころには水菜も食べごろになっています。熱々にポン酢をかけていただきましょう!

より手軽に作りたいときは、お皿の時と同じように、直にフライパンに素材を広げ入れ、ごま油とすりごまをかけます。違うのは酒の分量だけ。蒸し器じゃないので、フライパンの中に蒸気となる水分を入れておく必要があるわけです。大さじ2~3ほどの酒を入れて蓋をして中火にかけ、沸いたら火を弱め、火が通るまで酒蒸しすれば完成です。道具が違えば少しは味が変わってきますが、それもまたおうちの味になってくれるんですよね。

今回の蒸籠蒸し1皿には、水菜100gに豚しゃぶ肉50g、酒とごま油、すりごまを小さじ1ずつ入れて作っています。フライパンで作ると水分が多い分くたっと、蒸し器だと比較的シャキッと仕上がります。すだちや柚子、橙といった柑橘類があれば、ギュッとしぼりかけたあとに醤油少々でも美味しいですよ。

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク

2018年11月10日

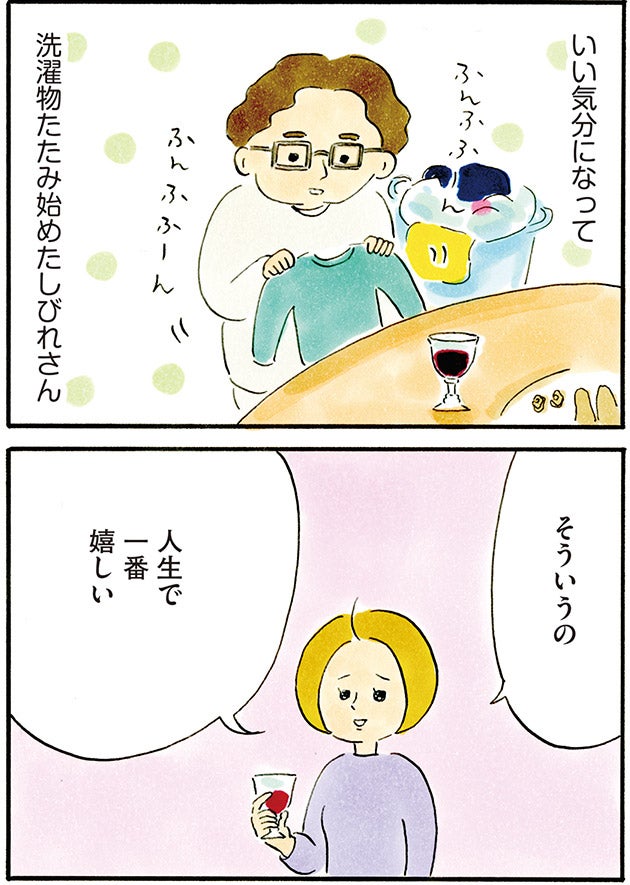

第47回 のむ、たたむ、のむ

2018年11月1日

11月の食材「自然薯」

すった分だけなめらかさアップ!

極上とろろかけご飯の美味しさ

ある料理雑誌の編集の方とお話したとき、「うちの調査結果だと、すり鉢って持っていない人も多いみたいで…」という話題になったことがあります。

「マジっすか?」と聞き直したあと、しばし絶句してしまったほど衝撃を受けた僕ですが、ここで声を大にして言いたい。和食作りにすり鉢は超便利なのだ!と。

すり鉢には、食材をする(下ごしらえ)、すったものと何かを混ぜる(調理)、そのまま食卓にドーンと出す(盛り付け)、という台所から食卓までの流れを一手に引き受けてくれる万能さがあるのです。

あと、個人的には、すり鉢とすりこ木でごろごろすっていると、ちょっとだけ心が休まるような気がして好きです。同じ作業の繰り返しなのですが、すりこ木から手に伝わる感触も「作っている!」という実感をもたせてくれるんですよね。

さて、今月の食材の「自然薯」、長芋とはひとあじ違う粘りと濃い味わいが楽しめるので、とろろかけご飯が最高に美味しいわけですが、テレビを見ながら、もしくはちょっとボヤっと考え事しながらでも手を動かし、それで美味しくなるんだからいいよなぁ、とすり鉢料理の優秀さをつくづく感じます。

11月くらいから全国で流通し始める自然薯は、最近では天然もの以外に栽培もさかんに行われているので、手に入りやすくなったと感じている人も多いのではないでしょうか。

自然薯の下処理としては、まず土を洗い落として、水気をふき取ってから直火でさっとあぶってひげ根を燃やしましょう。ひげ根だけはすり鉢でもつぶせないので、ここはポイントです。

ひげ根さえなくなれば、皮ごとでよいのですりおろします(気長にすり鉢に自然薯を当ててすりおろしてもいいですが、ものによって皮が残りやすくなるので、おろし金で一度すりおろし、後からすり鉢でするのがおすすめです)。

粘りが強いので分離しないよう少しずつ、だし汁と醤油、好みで溶き卵なんかも加え、ごろごろごろとすって仕上げます。

さあ、熱々のご飯の用意ができたら、すり鉢ごと食卓に。しぶめの食卓で絵になるのは間違いなし、言わずもがな、しみじみと美味しい!

うちでは、ごろごろすり係として娘を任命したりするのですが、食べるとき、「だしがきいてうまいねぇ」などと、作ったからこそ分かる味わい方をしていて面白かったりもします。

今回はとろろ大好きなうちの娘が自然薯をすっているところのワンカット。なかなか手つきも様になってきています。すった自然薯に加えるのは、自然薯250gに対して、だし汁100ml、醤油大さじ1、溶き卵1/2個分くらいが目安かと。醤油は普通の醬油でもいいですが、あれば淡い色合いの薄口醤油がおすすめです。好みで青のりやわさびを添えてどうぞ!

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク

2018年10月10日

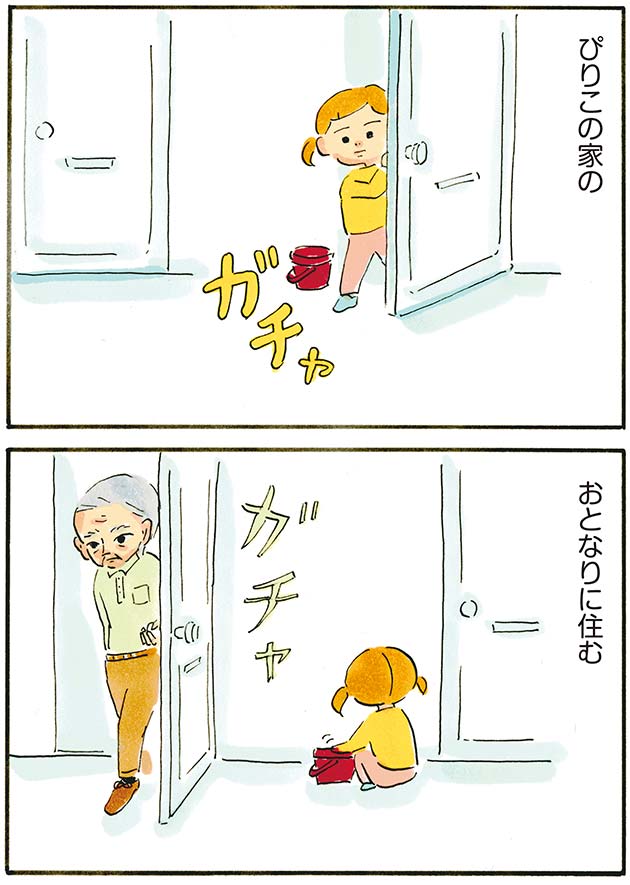

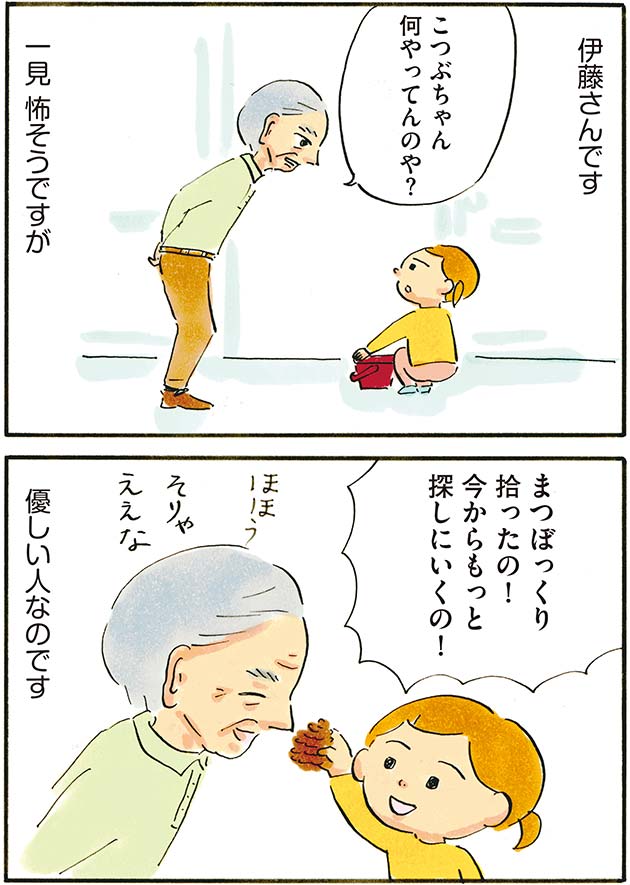

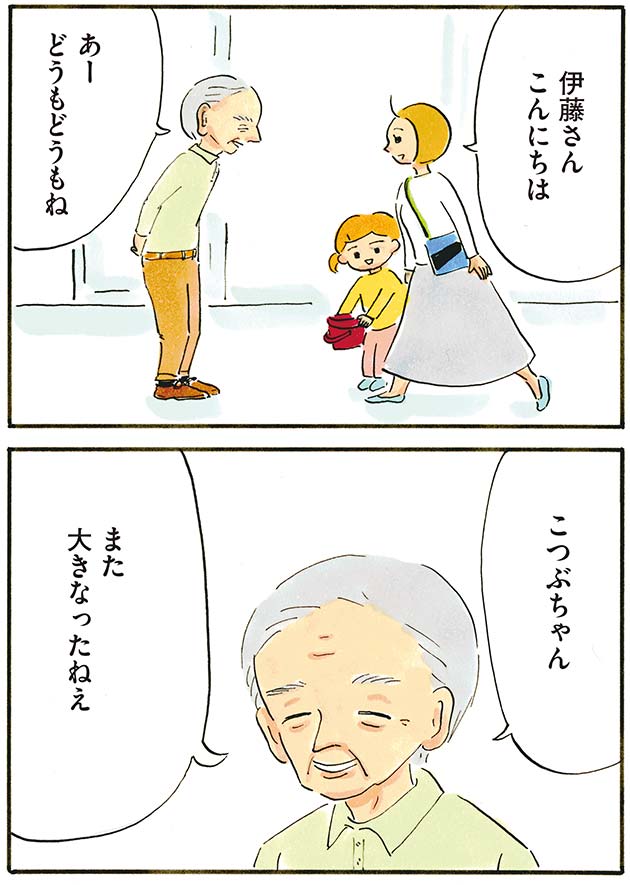

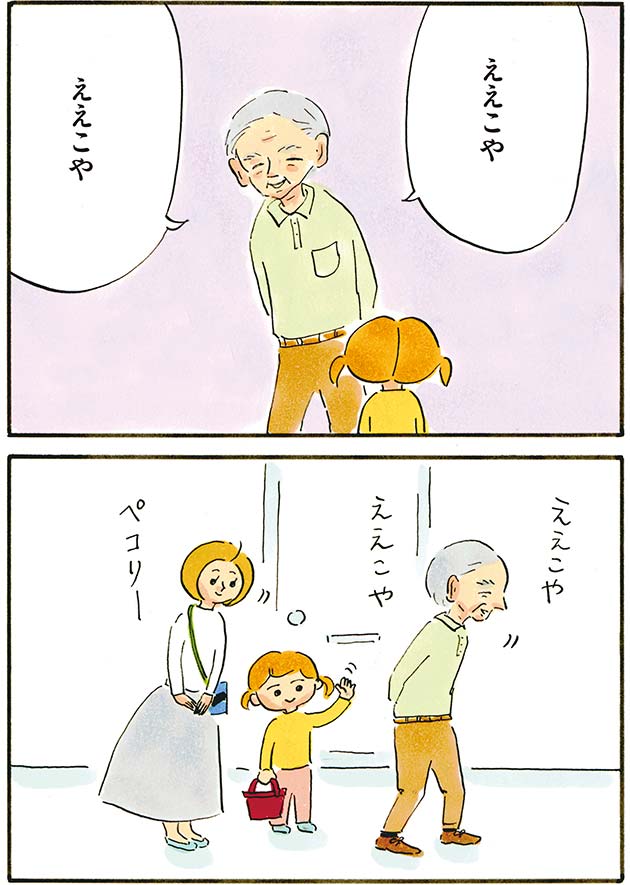

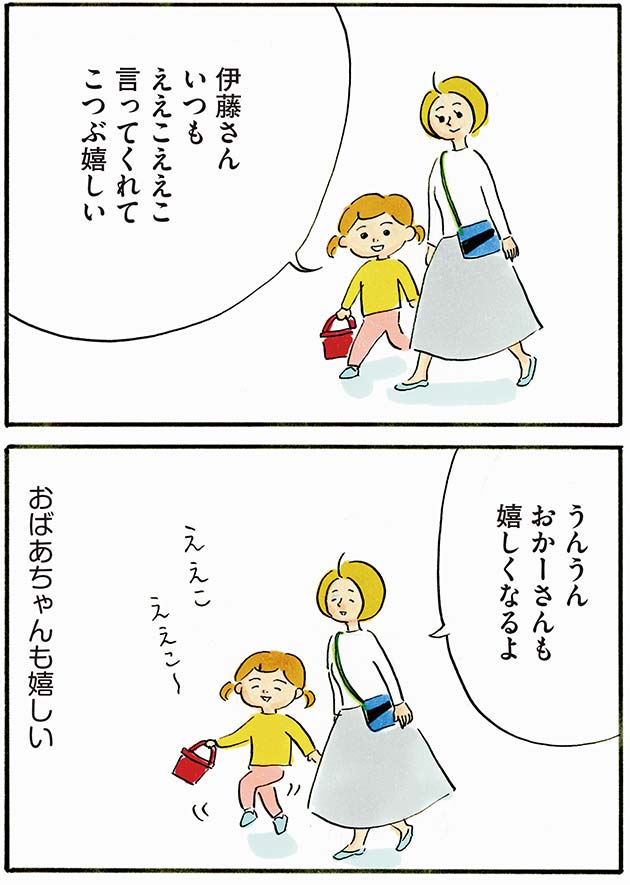

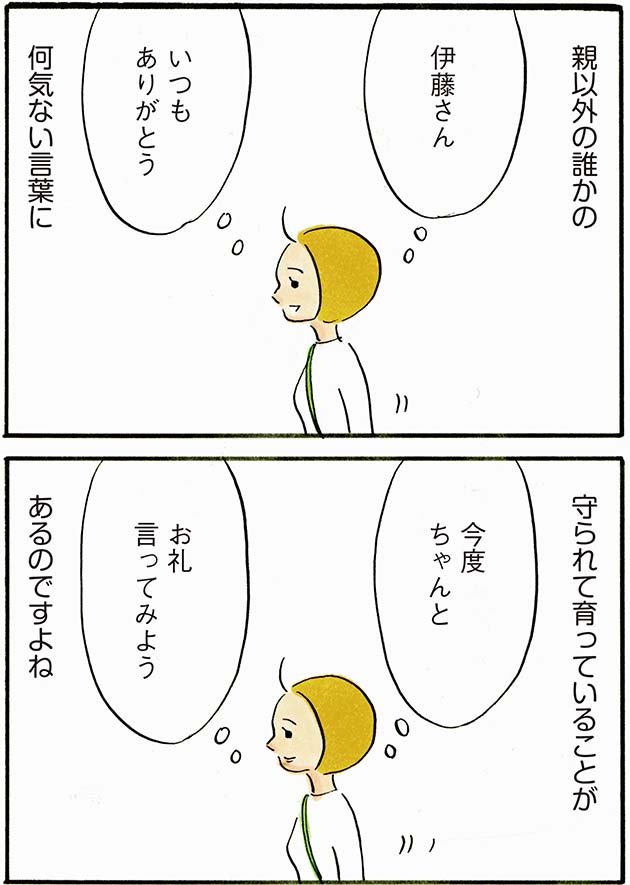

第46回 となりの伊藤さん

2018年10月1日

10月の食材「マッシュルーム」

派手さはないけどポイント高い!

マッシュルームのシンプル和え物

「この野菜、生で食べてもおいしいよ!」なんていう謳い文句にのっかって試してみたけれど、「生でも食べられるけどやっぱり加熱した方が食べやすくない?」という感想に落ち着いたことが何度かあります…。

でもマッシュルームはちがった!はじめて新鮮なものを生で食べてみたときには、ちょっとおどろいたくらい、食べやすくて味わい深い。

今回紹介する和え物は、生のマッシュルームと三つ葉を合わせるだけのもので、切ったそばから出来上がっていくような楽しさのある、手軽な一品です。

自分で言うのもなんだけれど、ちゃちゃっと料理のわりにちゃんと美味しい。そして盛り付けたときのまとまりの良さというか、派手さはないけどなんだか可愛い感じがいいんです。サラダっぽくハムなんかに添えても合うし、こんなおつまみがパッと出せたら格好いいかもしれない!

新鮮なマッシュルームは、生だからこその軽やかな食感とフレッシュで自然な旨味が味わえます。そこに三つ葉の軸だけを刻んで合わせるのが、お店っぽいひと工夫になるかと。味と食感、盛り付けたときのアクセントとしても、きらりとひかってきます。

さて、秋の食卓に引っ張りだこのきのこ達ですが、そのきのこコーナーの新顔といえば、かわいらしい形のマッシュルーム。

マッシュルームはホワイト種とブラウン種、色違いの二種類がよく売られていて、食べ比べるとブラウン種のほうが風味が少し濃厚な気がします。でも、そんなに大きな違いではないと思うので、あとはもう気分で選んじゃいましょう。

すべてのきのこと同じく、マッシュルームも、表面に傷や変色がなく、切り口のきれいなものを選びます。鮮度のよいものは生で食べてもおいしいということを知っておくだけでも、手に取りやすくなりますよね。

そしてここから手順を。食べる直前にマッシュルームを食べやすい幅に切る、三つ葉の根元を切り落として軸だけを細かく刻む、その2つを合わせたところに、オリーブオイル、醤油、こしょうで味付けする、これだけです。

気を付けることと言えば、マッシュルームは新鮮なものを使うということと、水洗いせず、気になればキッチンペーパーなどで汚れをはたいて落とすようにすることくらい。水洗いしてしまうと、仕上がりが水っぽくなってしまいます。

加熱しないからこその簡単さと美味しさがダブルでうれしいこの料理、きっと、もう一口もう一口と、知らぬ間に箸がすすんでくれるはずです。

ちなみに今回はホワイトマッシュルーム6個に、オリーブオイル小さじ2と醤油小さじ1くらいを合わせました(三つ葉やこしょうはおおよそでOK!)。醤油の代わりにポン酢を使っても美味しいですよー。

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク

2018年9月10日

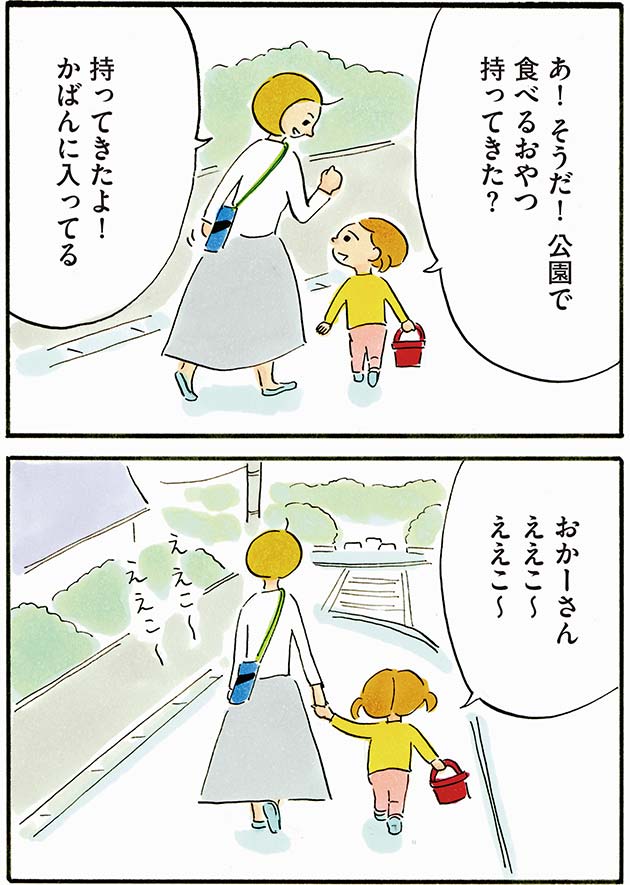

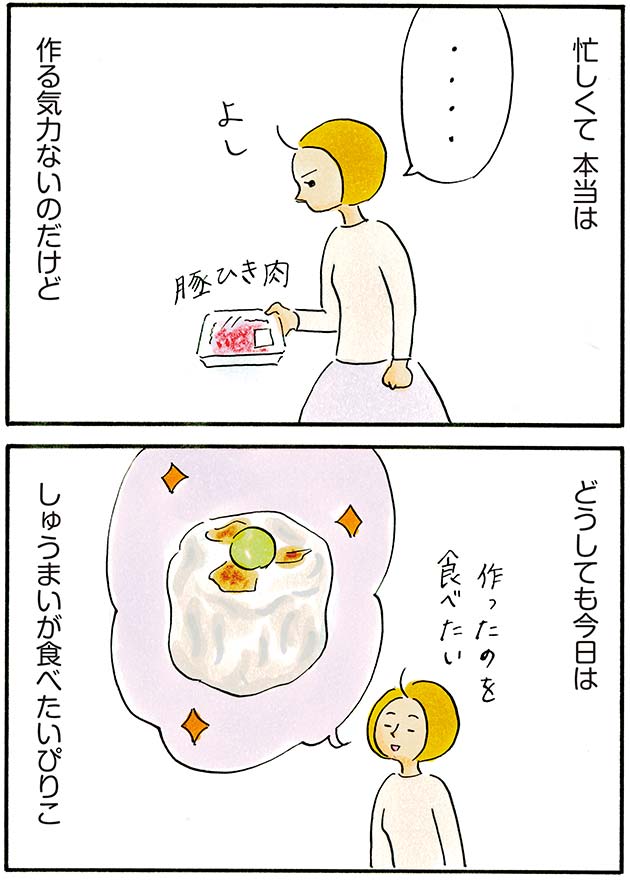

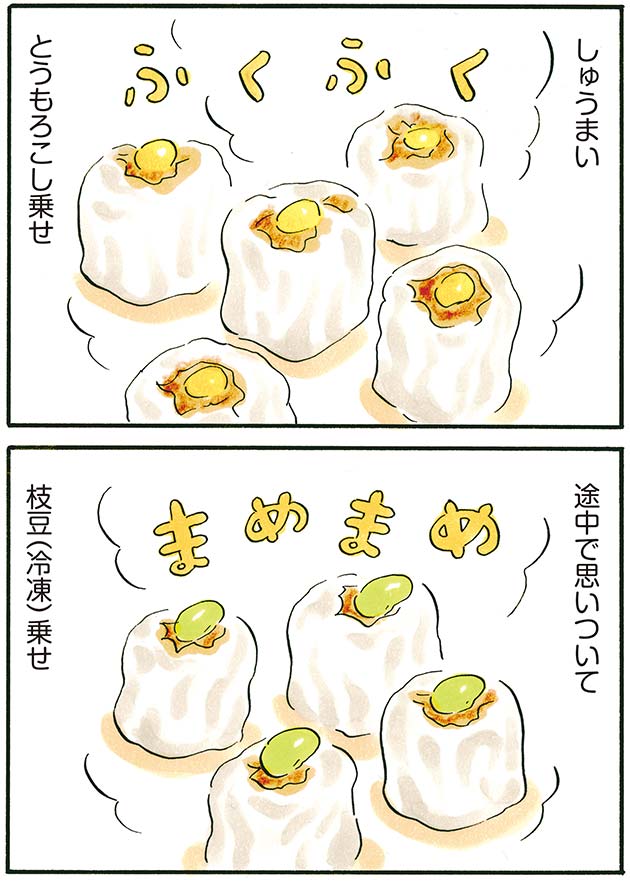

第45回 ふくふくまめまめの日

2018年9月1日

9月の食材「みょうが」

みょうがは残さずパパッと調理!

薬味もいいけど、焼いても美味い

いまから16年ほど前、社会人になった僕は、縁もゆかりもない土地で暮らしはじめたこともあって(もともとインドア派だったのが)かなりしっかりめの出不精になっていました…。

当時の休日の楽しみといえば、料理とベランダ菜園。料理するなら薬味くらい自分で育てなきゃと、はじめてのベランダ菜園に挑戦したのもこの頃です。ただ、ベランダ菜園のトップバッターに「みょうが」を選んだ時点でけっこうな変わった20代男子だったかもしれません…。

みょうがを育ててみて、「みょうがって土の中から出てくるんだ」と、新鮮な発見もあったのですが、ベランダの一角を占領するほど予想外に大きく育ち、一人では食べきれない量のみょうががとれた時には、嬉しい反面、どう食べるか、正直頭を悩ませました。

さて、夏のイメージが強いみょうがですが、実は夏のものは少し小ぶりで、9月くらいから、大きく丸みをおびてきたものが土から顔を出しはじめます。 スーパーでみょうがを選ぶときは、先端や切り口にみずみずしさのある、ぷっくり丸々としたものを選ぶとよいですね。と、まぁ、みょうがの目利き的なことを紹介したものの、いくらいいものを買っても1個だけ薬味で使って、残りを冷蔵庫でほったらかしにしちゃあいけません!みょうがはけっこう足が早い。買ってきたらそれを覚えているうちに、パパッと使っちゃった方がいいんです。

若かりし頃のベランダ菜園のおかげで、僕のみょうが偏差値がいっきにアップしたこともあり、簡単なレシピはおてのもの。意外かもしれないですが、みょうがは火を通して食べると手軽でたくさん食べられます。今回はただ焼くだけの一皿を紹介します。フライパンに油を多めに入れ、縦半分に切ったみょうがを、切り口を下にして並べて2、3分焼きます。裏返さず、切り口に軽く焼き色がつけば、お皿に。あとはお皿の上で味付けをします。

ひとつ、みょうがの盛り付けにだけポイントがあって、調味料が中にしみ込みやすいように切り口を必ず上にしましょう。そこに砂糖を薄くふりかけ、酢と醤油を同量まわしかければOKです。最後に、かつお節とごまをたっぷり!みょうがの個数はあまり関係のないレシピなので、少量でもまとめてでも、ぜひ一度みょうがを焼くことをやってみてください。このステップを踏めば、あなたのみょうが偏差値もきっとアップするはずです!

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク

2018年8月29日

息を止めているなら、A2ゲルを置こう。

キッチンからそこはかとな~く臭うゴミ箱のニオイ。フタの機能でなんとか食い止めようと気密性の高いゴミ箱を吟味して選んだものの、その気密性のおかげで開けた時の衝撃がすんご~いじゃん、逆に。長く生きているので、フタを開ける時は無意識に息を止められる能力くらいはついているのですが、最近スタッフ松尾が「 ゴミ箱の底にA2ゲルを置いておくと開けた時にウォッってならないですよ~。」と爽やかに言い放っていたのを聞き、欲深い私は無臭を期待して、置き式のA2ゲルをゴミ箱の下に置いてゴミ袋をセットして使ってみました。さすがに、無臭ではなかった。無臭だったらむしろ怖い。が、鼻をゴミ箱に近づければ臭うというレベルで、開けた時の不快感は断然軽減。息、できまーす。A2ゲルは冷蔵庫、車内、トイレなど閉鎖された空間の消臭に効果絶大、ゴミ箱みたいな超閉鎖空間に適している事を実感しました。子どもが小さい時だったらオムツ用のゴミ箱に使いたかったー。(スコープ酒井)

2018年8月10日

第44回 心強い味方たち

2018年8月1日

8月の食材「冬瓜」

8月の食材冬瓜は使いにくい野菜にあらず!

軽やか爽やか夏の豚汁

暑い日が続きます。食欲だけでなく、キッチンに立つ意欲もおちこむ季節ですよね…。どうにかやる気になってもらえるよう、今回紹介する「冬瓜の豚汁」と「料理すること」の魅力について僕なりにちょっとマジメに書いてみようと思います!

冬の瓜と書いて、トウガン。漢字で見ると冬野菜のようですが、冬瓜は夏の野菜です。丸のまま冷暗所で保存すれば冬までもつ、ということでのネーミングだそう。おかげで旬の時期が分かりづらくなってしまったというあたりは否めないですが…。冬瓜といえば、えびと煮たものが定番で、手間のかかるイメージでしょう。でも今回の豚汁はだし汁ナシで美味しく仕上がりますし、生姜の爽やかさもきいて、軽やかな冬瓜が活きる夏の味わいです。

では、ここから作り方を簡単に。冬瓜は薄く皮をむいて種とワタをのぞき、食べやすい1cm厚くらいの大きさに、豚肉も食べやすい大きさに切ります。

鍋でごま油とせん切りの生姜を熱し、香りが出たら、冬瓜と豚肉を入れ軽く炒めます。そこに水を加えて冬瓜に火を通し、味噌をといて完成です!

ポイントは2つあって、一つはだし汁を使わない分、香りやコクの出る食材、ごま油、生姜、豚バラ肉を組み合わせること。もう一つは冬瓜にじっくり火を通すこと。味噌をとき入れる前に7~8分煮て、味噌を入れた後もさらに数分、冬瓜に少し透明感が出るくらい煮ましょう(写真は味噌を溶き入れてすぐ。ここから2~3分煮ると透明感が出てきます)。とろっとした柔らかな口当たりが、冬瓜のやさしい味わいにピッタリですから。

最近、これからも料理をがんばろうとあらためて考えるきっかけがありました。身近な人が病気で倒れてしまったのですが(いまは快方にむかっています!)、回復を待つなか、その人に食べさせてもらった料理が色々と頭にうかんできました。その人らしさのつまった料理で、外では買えないものであり、美味しさ以上にそこに価値があるんです。こんな風に自分も誰かに思い出してもらえる料理を作っていけたらいいな、そういう料理作りの手助けができたらいいなと、僕のひそかな目標になりました。この冬瓜の豚汁も、外では食べる機会のない料理だろうと思います。せっかくキッチンに立つのなら、家族に、自分に、そんな料理を作ってみるのはどうでしょう。

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク

2018年7月10日

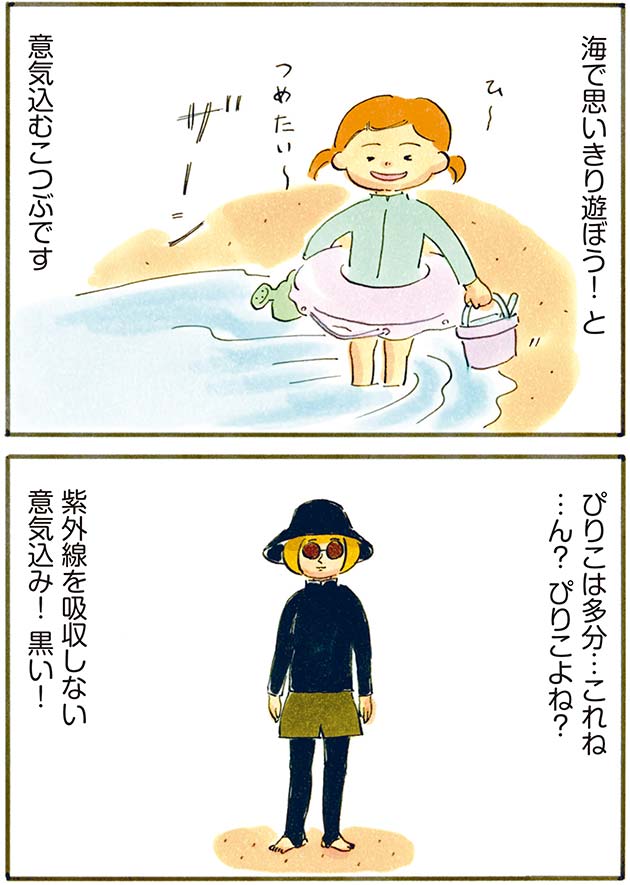

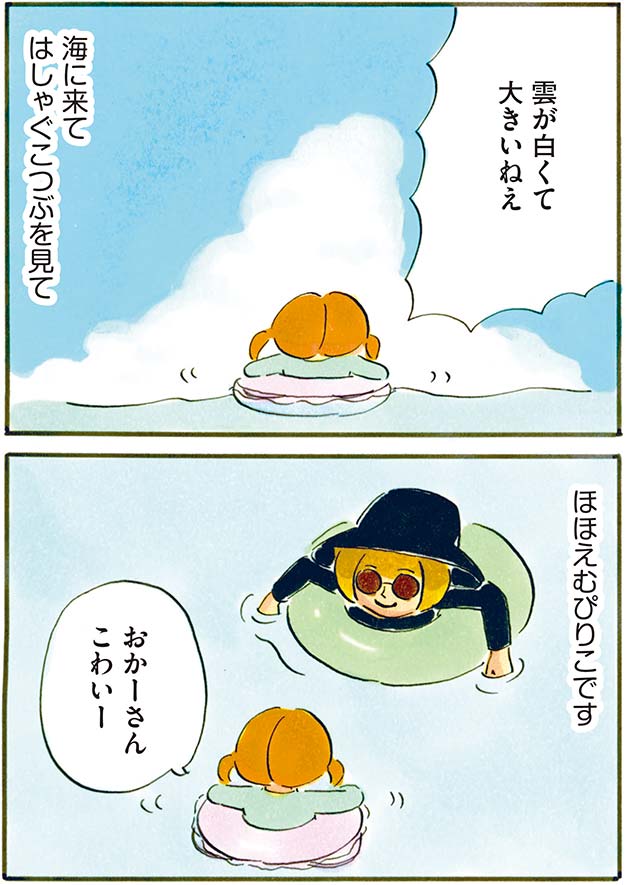

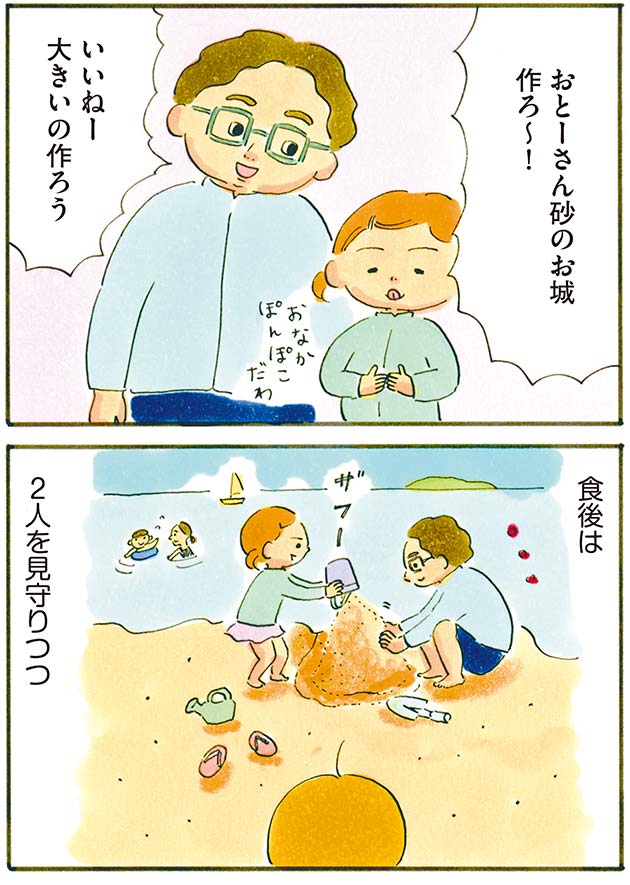

第43回 海と昼寝

2018年7月6日

ダサいぐらいにベタ方向

ホワイトとイエロー、そこに大きく加えて1色

このアラビアカラーズを使って思うのは、ホワイトだけ、イエローだけに絞らず、例えば半々で揃え、2色を組み合わせる使い方が特別気に入っているのだけれど、どうだろうか?カップ&ソーサーもオーバルプレートも、ホワイトとイエロー半々。そして、それらをバラバラに組み合わせて使う。カップ&ソーサーも色違いで組み合わせる。これぐらいベタ、ベタベタなアイデア、見る時代によっては強めにダサであるかのようなアイデア、その見え方の塩梅が楽しく、新しく、今になく、新鮮に目に映る。

更にホワイトとイエローという組み合わせに、もう一層、つまりテーブルクロスで1色加えてみた。ホワイトとイエローにスカイブルーのような爽やかな青。これは、実に楽しく明るい雰囲気となった。北欧を意識したつもりが、どこか南の島へでも行きたい気分になっている。つまり、最高だ。

多くの方が既に知っているポイント、イッタラ・アラビアあるある、それは、とても有名な利点。カップ&ソーサーとして使う場合のソーサーがプレートであり、カップを置く窪みがないプレートがソーサーの役割を果たすから、プレート単体でも使えるという、シンプルながらとても便利なポイントを兼ね備えている。カップ&ソーサーとしてだけでなく、スープカップとパン皿のように別々でも使えるのは実に便利。ティーカップ&プレート16.5cmはお茶だけでなく、食事にも使えるからメインプレート程に外せないアイテムでもあり、少し余分を揃えていても無駄にはならない。またカップ&ソーサーというのは片方割れると使い物にならないのだけれど、それぞれに用途があれば、そうもならないのだから素晴らしい。

さて、グラスはフルッタなのだが、これ以上色数を増やすと雰囲気合わせが面倒なので(合わないわけではないけれど、バランスをとるために入れ替え差し替え試さないといけないから)、レモンとクリアに絞り、食器の配色に同調させる。

そして思いのほか、良い雰囲気を醸してくれたのがセンターに置いたAlvar Aaltoのウッドトレー。フィンランド出張でイッタラからお土産に貰った品で、ここに南国フルーツを盛りつけてみたら、テーブルの雰囲気が良くなった。それとは別に花を買ってきて、フルッタピッチャーやフローラピッチャーといった、花瓶ではないガラス器に花を飾ってみると、更にテーブルから気が抜けていいじゃないかと思う。

水のみグラスとは別に、少し特別な南国ノリなお酒であったりジュースを出したくなったので、そこにレンピを選んだ。この立ち位置のグラスはなかなかない。昔で言うところのヴェルナの立ち位置と申しましょうか。これがまた良い具合。固くなく、重くなく、クラシックな雰囲気もない。北欧食器を使って、南国情緒漂うテーブルを組み上げ、日本でそれを気軽に味わう。2018年現在の流行とは遠くかけ離れている雰囲気なんだろうけど、こんな方向も悪くないじゃない。

そして、それは、新たな食器に全て買い替える必要もなく、手元にある食器に少し買い足したり、組み合わせを変えたりで、演出できる。シンプルなアラビア・イッタラの食器であるから、なせる業であり、僕としてはちょっとした新境地に感じている。また、よく考えれば、アアタミ、エエヴァをデザインしたカイピアイネンは南国のフルーツに強いあこがれを抱いていた。これというの、そんな大きくズレた突拍子ないテーブルセットでもないのかもしれない。

2018年7月1日

7月の食材「とうもろこし」

「芯ですら とうもろこしの 出汁が出る」

冨田ただすけ10年目の気づき

炊きあがってくるときの香ばしく甘い香り、フタを開けたときの湯気のむこうには瑞々しくぷりんとした黄色の粒々たち。米もとうもろこしも芯からふっくらアツアツの炊きたてをいただくと、しみじみとした美味しさがあじわえます。

今回はきっとみんな大好き「とうもろこしご飯」のすすめです。お気に入りの鍋で炊いて、炊きたてを鍋ごとテーブルに運べば、おもてなしにもイケる存在感のご飯です。

さて、この「とうもろこしご飯」の味付けはシンプルに塩だけ。米2合に対してとうもろこし1本くらいが具沢山に感じられて嬉しい仕上がりになると思います。 とうもろこしは長さを半分にしてから縦に置き、上から包丁でそぎ落とすように実を切り落とすとやりやすいです。米2合を研いで水加減して、30分ほど置いてから塩小さじ1強を加えて溶かし混ぜ、とうもろこしの実と芯をはじめから入れて炊飯スタート。

10年以上前に料理屋で修業していた頃から作り続けているこの炊き込みご飯ですが、去年から一つだけやり方を変えました。それは、「とうもろこしの芯も一緒に炊いちゃう」ということ。芯の有り無しで食べ比べてみたところ、芯入りの方が、ご飯にとうもろこしの風味や甘みがプラスされて、より美味しかった!

これまで芯捨ててたなーと、最近は10年分の敵討ち的な心もちで、実と一緒に芯を必ず入れてから炊飯するようにしています。知らないことがたくさんあるから料理って楽しいのです! ちなみに、とうもろこしを買うときは、手に取るときに穂先の方を軽く握ってみるといいです。ずっしりと実が詰まっていそうで太いものなら、間違いなくしっかり美味しく育ってくれています。

スーパーでとうもろこしを見かけるようになると、野菜作りが好きな祖父の家で、とうもろこしの蒸したものや、キンキンに冷えたすいかがおやつでよく出てきたことを思い出します。ついでに祖母があんなこと言ってたなぁとか、いろんな出来事が頭に浮かんできたりします。とうもろこしは、僕にとっては子どもの頃の夏の思い出のひとつとも言えますね。

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク

2018年6月18日

ストリングキッチン計画 成戸家の場合

うちはシステムキッチンなので、調理道具や食器を仕舞う場所はまあまあ確保されています。ただ最近増えてきた東屋の土ものや木の道具、これらを使い終わった後に乾かす場所が足りない。食器を拭いた後のキッチンタオルを乾かす場所がない。仕方なくEGYPTをテーブル上まで拡張しその上に並べたり、タオルは椅子の背もたれに干したりとなるのだけど、これはこれで食事の時には邪魔になるからできればどこかに干す場所を確保したい、それが私の願いでありました。そこでStringのスチールシェルフをキッチン収納として利用することに。穴の開いた棚板は、タオルやふきんをかけられるバーやフックが取り付けられるので、そんなモヤモヤを解決するにはぴったりじゃあないか、そう思い立ちさっそく冷蔵庫横のスペースに一番大きな200cm×30cmを設置しました。この大きさになると収容量はかなりのものです。

最下段《メタルシェルフ ハイエッジ》 棚の一番下はお酒や水のストック、重いサルパネヴァ鍋の置き場にしました。立ち上がりの大きいハイエッジタイプのスチールシェルフは、重量のあるものを置いてもゆがんだりたわんだりする気配もなく頑丈なのが安心。イッタラのVakkaというボックス収納が、奇跡的にぴっちりとはまったので(Vakkaの下のくぼみにシェルフのたちあがりがはまるので、箱自体は浮いている状態です)そこにはお茶類をまとめて入れています。こんな思いがけない発見もあり、Vakkaにも大注目。スコープでも取扱してみようか?ということになり、秋頃入荷してくる予定ですからお楽しみに。ちなみに、Stringと冷蔵庫の間にも、Vakka(こちらはナチュラル色)を2個積み重ねて使用中。Stringとの相性がバッチリの新収納です。

中下段《メタルシェルフ ローエッジ》 洗い終わった飯炊釜や土鍋などの土モノ、木製品などを乾燥させるためのスペースにはローエッジのスチールシェルフを使用しました。物の出し入れが激しい部分は、端の立ち上がりが浅い方が使い易い。うっかりぶつけて大事な道具が欠けてしまうことが無いように、こういう用途には立ち上がりが小さい方が向いているように思います。棚にはEGYPTキッチンタオルを敷けば滑りにくくなり、立てかけて乾かしている道具がずれ落ちる心配もありません。鍋やざるなどはシェルフの端やサイドパネル部分を利用し傾けて干すと、内側にも空気が通りしっかり乾燥させることができます。

中段《ボウルシェルフ》 ボウルシェルフは、バナナやリンゴ、アボカド、玉ねぎやジャガイモなど冷蔵庫に入れない果物や野菜置き場に。これまではほとんどの食品を冷蔵庫に入れていましたが、低温障害が起きやすい食物は常温で保存する方が長持ちするのだとか(知らなかった!)。目の届く所にある方が、これ早くたべなきゃ~と視覚的リマインダー機能が働くので、うっかりダメにしてしまうことも減りました。樹脂の保存容器は、汚れたら簡単に取り外しできて洗えるところもよいです。最初は、手に取りやすい高さに設置するのがいいかと思い、オーブントースターの上に配置していましたが、トースターの上段は結構熱くなるという情報がスタッフサカイから入りまして、慌てて下段に入れ替えました。トースターの上はものを乾かす場所にした方がよさそうです。

上段《メタルシェルフ+レール》 一番上の棚はメタルシェルフにして、その下面にタオルをかけられるようにレールを取り付けました。レールがいっぱいな時は、シェルフのサイドにも干すことができますし、カイボイスンのモンキー君に助っ人依頼も可能です。ということで布モノの乾燥問題はここでかなり解決されました。梅雨の季節を前にシェルフのサイドにはA2ケアを常備しまして、カビ・生乾き対策は万全です。タオルハンガーの下はマガジンラックを設置し、俎板や蒸籠を乾かす場所として活用中。設置当初、俎板をタテに置いたらラックが前にスライドし、勢いでモノが落下したことがありまして(珈琲のフィルターが割れた)、それ以来俎板は横向きに置くようにしています。そこだけ気をつければラック使いも調子よいです。

上段《メタルシェルフ ハイエッジ》 一番上は大きなガラスボウルや、ピッチャー、それほど頻繁には使用しない大物食器の置き場として活用。メタルシェルフは立ち上がり幅が広いハイエッジにすると、物が落ちづらいので高い位置に置いても安心です。シャチョウに、ローエッジの方がものをとりやすくない?と言われたことがありますが、私はどちらにしても椅子に登らないと届かないので、普段の安心を優先してハイの方がいいかなと思っています。梅酒などを仕込んだらここで寝かせるつもりです。

キッチン収納というと、大がかりなキッチンボードを想像しがちですが、ストリングシェルフは収納というよりもキッチンスペースを高層化したような優れもの。作業場からあふれたものを避難させられる場所があると、ばたばたしがちな台所作業もスムーズに進みます。雑多なものを置いても、シンプルなシェルフの中に納まるとそれなりに統一感が出るところもありがたいポイント。台所仕事では特に気になるモロモロの清潔を保てる仕組み作りにも成功します。白い壁のキッチンにホワイトシェルフは非常にしっくりと馴染みまして、既にずっと前からあったようななりとなっています。