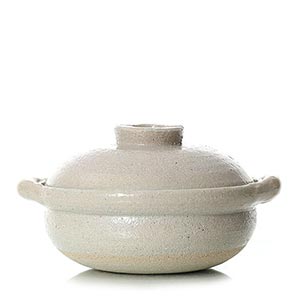

東屋 / 伊賀 散蓮華

東屋が手掛ける物の中でも特に長く生産が続いている伊賀。伊賀は職人と土が何百年と同じ土地で向き合い、生産が続いてきた全国でも数少ない産地。そこで長年にわたって培われた職人と土の関係が良い器を作り出すという考えから伊賀での生産が決まり、先人の優れた器を良く知り全国の産地を回りながら器をディレクションされていた渡邊かをるさんに監修を依頼することで、この伊賀シリーズは生み出されました。発売より長い年月が経過していますが、今も変わらず伊賀の土を使い、伊賀の職人が一つづつ手作りしています。さて、この散蓮華。日本で一般的にレンゲと呼ばれる東洋のスプーン、そもそも日本では蓮の散った花びらに形が似ていることから散蓮華(ちりれんげ)と呼ばれていまして、その名そのままに商品名です。東屋の散蓮華は手作りの様子が伝わってくるほど素朴な風合があり、1つ1つの形や釉薬の濃淡、ツヤに個性があります。また裏面に釉薬がのっているのも特徴の1つ。通常裏面へ施釉すると焼き上がった際、焼成台にくっついてしまうので施釉しないことも多いのですが、小さな陶製の爪を立て、出来るだけ浮かすようにして焼成し、最後に垂れた釉薬を削り仕上げます。その跡が裏面にポツポツと各々、散々に。また、この散蓮華は薄手に作られているので手に持てば軽く、使った印象は中華風のレンゲと少し違っています。全体に柔らかいラインをしているけれど、ひっくり返して見てみれば底から持ち手にかけてのラインは、カチっとエッジが効いていて、このバランスが洒落てみえます。大事に大切に使い続けたいと思わせる物、そもそもの散蓮華ってのは、こういう物だったのかな?ナンテ思わせる物、他に見ない物ですから、興味が湧きましたらいつの日にか是非。

蓮華が欲しくなる

僕のそんなとき

スプーンがあるから蓮華は無くても困らないといえば困らないのだけれど、和食器を使って食事をしていても、匙が必要となれば、そこではスプーンを使う。すると使う食器にもよるのだけれど、傷がつくんじゃないか?と、少しばかり気を遣う。実際、ビンテージの食器を買う時にはプレートについた傷がどれぐらいあるのか?そこが大変気になるから、僕の場合はその影響が特に大きいのかもしれない。とはいえビンテージ食器についた傷はナイフがほどんどだろうから、そこまでスプーンが傷をつけるとは思えない。だからスプーン傷の心配は気分というか、印象の話なのだろうけれど、手挽きの器や土鍋なんかを使っている時に金属スプーンを使っていれば、ガリガリと手に振動が伝わる度に、どうもネガティブマインドが生まれている。ならば、もう少し柔らかい物を使いたいと思うわけで、そんな時にレンゲ、それならば東屋の散蓮華がいいんじゃないか、そんな事もあって東屋の散蓮華、その取扱を再開するに至っています。

中華なレンゲでなく

日本の蓮華が欲しい

名古屋人だから一人鍋を使って味噌煮込みうどんをよく食べますし、東屋へどんぶりのイイのが欲しいとリクエストし続けましたら、立て続けに丼鉢 薫、丼鉢 文祥と出てきまして、一気に丼群が満たされましたから、蕎麦やうどんの食生活も充実。これで満足と思った時に一つの穴を発見、レンゲです。良い物がそろってくると、そこにある小さな穴がとても気になるようになるのです。香港、台湾、上海、ベトナム、シンガポールと様々アジア海外へも出かけますから、行きましたら気になっているレンゲを探してしまうのですが、やはり探しに探しても、当然そこには中華であったりアジアを感じるレンゲしかない。探している場所がアジア諸国、中華なのだから当然の話なのですが。では日本でステキな散蓮華が見つかるか?というと、それもナカナカ難しい。白くシンプルで実に薄味な物はいくらでもあるのだけれど、やはりどこか中華に寄っている。まぁ、とにかく日本を感じる蓮華はなかなか無い。つまり東屋の土鍋や丼鉢にマッチした蓮華を見つけ出すのは果てしなく大変な事なのです。まぁ、ない、ないのです。だから、伊賀の散蓮華、なのです。

2022年4月5日

花絵皿と石灰

チャーハン系を作った日は、実力マシマシで美味しく魅せてくれる石本藤雄先生の「伊賀石本花絵皿」に盛り付けしたくなります。その時に選ぶカトラリーは東屋の伊賀 散蓮華。使い心地はカイボイスンのスープスプーンに似ていて、お米を食べるには少しくぼみが深めな感じはありますが、チャーハン系には大抵スープも一緒に付けるので、散蓮華なら米&汁が一本で完結!花絵皿に石灰の散蓮華の組み合わせるが特に気に入っています。使う前は土モノの蓮華だと割れやすいのかなぁと心配していましたが、一年程度使用してみてまだ割れも欠けもしていません。そうは言っても、ステンレスのカトラリーのように丈夫ではないので、シンクの中にポーン!と普段の勢いで置いたりしないように最低限の気配りは必要。ただ、シャチョウの持っている金継ぎされた散蓮華がとっても素敵だったので、もしも割れてしまったとしても、金継ぎに出せば、更にバージョンアップ出来るな~と、流石に割れる期待はしていないものの、割れた後の未来には、かなり明るいイメージを持っています。豚バラ軟骨で作った沖縄ソーキジューシーもどきは、飯炊釜で出来た焦げ部分が一番美味しかったです。おこげ命。(スコープ酒井)

- ブランド

- 東屋 (あづまや)

- デザイン

- 渡邊 かをる (わたなべ かをる)

- 製造

- 耕房窯 (こうぼうがま)

商品スペック

- 材質

- 伊賀土、黒飴釉 / 志野釉 / 石灰釉 / 松灰釉

- 寸法

- 約 W130×D50×H45mm / 25g

*詳細なサイズはカート上をご確認ください。 - 生産

- Made in Japan

- 備考

- 電子レンジ:○ / 食器洗浄機:×

目止めについて目止めについて

和食器(陶器)は全般的に、ご使用前の目止めが必要となります。目止めによって貫入に染み込む汚れを若干抑え、また土の荒い目をふさぐ役割があります。また、定期的に目止めをすることで細かなヒビをふさぎ商品を永く愛用することが出来ます。料理を盛る前に水に浸けて水分を含ませるのも、臭い移りを抑えることができます。

小さいものの場合

- お米のとぎ汁を鍋に入れてよくかき混ぜます。

- 商品を汁の入った鍋に入れてから弱火で10~20分ほど煮沸します。

- 温めたあと取り出してゆっくり冷まし、冷めきったらぬめりを落とすよう水洗いをし、乾燥させて完了です。

大きいものの場合

- 鍋に入らない大きなお皿などは応急処置として、器をしっかりと乾燥させた後、その中に煮つめて薄い糊状にした「米のとぎ汁」を直接流し入れます。

- 1時間~2時間経ったら器から流し、ふき取り、その後、器を洗ってください。

土鍋の場合

- 底部が濡れていないか確認してください。濡れている場合は完全に乾くまで火にかけないで下さい。

- 土鍋に8分目まで水を入れ水量の5分の1以上の焚いたご飯を入れてください。

- 吹きこぼれに注意しながら弱火でゆっくりと煮沸し、お粥ができたら火を止めます。

- 1時間ほどかけて鍋が冷めるまでお待ち下さい。

- お粥を取り除いて水洗いし、自然乾燥させたら目止め完了です。

- 目止めをしても沸騰しにくい場合があります。その場合は目止めを繰り返し行ってください。

目止めで貫入への染み込みを完全に防ぐことは出来ません。貫入は使い込むうちに色が付きます。また、その様子を育てるように楽しむことが出来るのも和食器の特徴です。

購入前に確認ください

- 裏面に刻印がありますが、薄い場合や釉薬で見えない場合があります。

- 裏面は爪焼きの整形跡が見られます。

説明書ダウンロード : 伊賀焼 食器

個別販売商品

個別販売とワケアリの考え方 (必読)

個別販売というのに燃えています。バードなどに取り入れている全て個体撮影をしちゃいますよ的な甘栗むいちゃいました的なやたら手間の掛かる手法なのですが、物によっては、その激しい個体差を「どうぞ味としてお楽しみください」の一言で片づけるには少々強行突破過ぎますよね~と僕は感じますからチマチマと個別に撮影をしましてそれぞれの味をじっくり噛みしめこれと思う、我が味をピックアップ!最も気に入った個体を迎え入れるがベスト電気!を可能とするべく日々精進しております。そして、これから徐々に対象商品の幅を広げていこうと考えてますから、ここで一度、個別販売と訳ありについての考え方を説明しておきます。実は個別販売をスタートするまでに紆余曲折し現在の形に至っています。最初は少しでも好みの物をお届けできればと、系統分けをしまして、ワケありも同時販売で進めましたがその区分をしている時に、ん!?と気づいた事があったのです。その系統ワケ、ワケありの区分。その区分が人によって全く違う、全然違ってくるのです。僕にとってはワケありであっても別の人にはワケがない。むしろ、それがいいんじゃないとなり、逆に僕の選んだ物の方がイヤだとそんな事が多発してしまいました。そりゃそうですよね。みんな好みは違いますから。それで全在庫を個別撮影し全てから好きな物を選んでもらう個別販売をスタートしました。つまり系統分けもなければワケありもない、区分が何もない。多くの方がストックから好みの物を選び、手にできるようになったからそれは素晴らしい事ですが、当然、選ばれなかった物は残ります。段々と皆に選ばれない物、つまりは多くの人にとってワケある物の集合となっていきます。だから、その選ばれない物を選ばれない真の「ワケあり」として少し価格を落としましょうかとそんな仕組みとすることにしました。とはいえ、これはシエッポ発売時に気付いた事でシエッポ第一弾やアルエの発売時にはそれを伝えて販売開始しているので、それなりに共有できているとは思いますが今後は個別販売全体に取り入れていきますから、ここで皆さんにもう一度説明をしてみています。個別販売はとても素晴らしい。素晴らしいのですけれども残る物はずっと残り続けます。そしてそれが降り積もっていけば残り物の塊になってしまいます。それを常にリフレッシュしないとこの個別販売の企画は続かない。だから定番バードも在庫が少なくなってくると入荷するのですが、その入荷するタイミングで残っていた物は少しお手頃にする。そんな仕組みにしたいと思います。そうしないと選ばれない物の集合体になってしまいますから。ですから、ワケアリでもいいからお手頃に買いたい!って人はズバリ!待ってればいいんです。売り切れなければ価格が落ちます。残り物には福がある、ですしね。そして案外、大きなガラス作品はあまり完璧ではない荒れた作品の方が、いい味を出していたりもしますからねぇ。ただ完売してしまったらゴメンナサイですが。その値下げという事を今まで殆どやらずにいましたから今後はそのように進めていきます。

松灰

-

松灰 0390

W121×D54×H51mm / 28g2,365円 (税込)

1,980円 (税込)

販売終了しました

-

松灰 0454

W116×D54×H56mm / 30g2,365円 (税込)

1,980円 (税込)

-

松灰 0455

W126×D53×H59mm / 21g2,365円 (税込)

1,980円 (税込)

販売終了しました

-

松灰 0456

W118×D54×H60mm / 31g2,365円 (税込)

1,980円 (税込)

販売終了しました

-

松灰 0457

W119×D53×H51mm / 30g2,365円 (税込)

1,980円 (税込)

販売終了しました

-

松灰 0460

W120×D50×H59mm / 25g2,365円 (税込)

1,980円 (税込)