東屋 / 伊賀 飯碗

「土もの」って扱いづらいし、ごつくて重い食器だと思ってました。でも、見た目以上に軽いし、土に触れるようなほっこりとした暖かさがあって手に取った瞬間も肌になじむ、そんな感じがします。確かに手間だけど、ひとつずつ食器に表情があって、使っていくうちに色が付いたり、傷も付いたりします。でも、それもその人の模様なんだと思います。使う人それぞれの味が出て、いつしか自分の飯碗になるんですね。和食器の世界では愛着を持ってかわいがることを食器を愛(め)でるって言うのだそうです。たくさん手に持つ飯碗こそ、思いっきり愛でてあげたいです。

使い始めは目止めし

食後は単独で水に浸し

洗った後はしっかり乾かす

陶器(土もの)と呼ばれるやきものは、磁器に比べて密度が低いので水分を吸います。ですから使い始めと、使っていく中で知っておいて欲しい事があります。まず、使い始めは目止めをしましょう。お米のでんぷん質で素地の目や貫入などを埋めるのが目的でして、それにより水漏れも抑えられますし、水分を吸収しにくくなりますから料理の匂いうつりや、染みなどもそれなりに抑えられれます。飯碗はご飯を盛るだけなので目止めは必要ないようにも思うのですが、釉薬が弾けて素地が見えている部分や、伊賀独特の土の荒い目をふさぐことができます。色々なやり方があると思いますが、ここではスコープが聞いていつもやっている方法を紹介します。まず、お米のとぎ汁を鍋にいれてよくかき混ぜ、器を鍋にいれて弱火で10~20分ほど煮沸します。その後、取り出してゆっくり冷まし、冷めましたらヌメりを落とすように水洗いをして乾燥させて終了です。

また、食後に米粒のついた飯碗を水に浸しておくことがあると思いますが、汚れた食器や洗剤と一緒に洗い桶で浸してしまうと、それを器が吸ってしまい、においや染み、カビの原因となります。飯碗は単独で水を張ると良いでしょう。また、陶器は乾いたように見えて乾いていないものでして、どこかに仕舞い込むようでしたら数日かけてしっかりと乾燥させて下さい。普段は出来る限り、風通しのよい所に保管しましょう。

2021年9月24日

〇〇ご飯が映える黒飴

栗ご飯を炊きました。8月末から9月下旬まで、実家の庭の栗が一日2kg前後落ちてくるので、時期後半、粒が大きく育った栗を一週間チルド室で眠らせて甘味が増してきたタイミングを見計らってしれっといただいてきます。栗は下ごしらえが大変なのですが「栗くり坊主」という専用皮むき器があれば、超らくちん。鬼皮をお湯で柔らかくしておくと面白いほど簡単に剥けるので苦になりません。苦にならないとは言っても、栗ご飯作りにはそこそこの時間と労力を費やすので、結果おかずも汁物も作らないままゴール。我が家では食べる物が一品しかない場合、"パーティ"と言う単語を後ろに付けることで逆に楽しくなってくる?小さなマインドコントロールを日常的に行っております。例えば、夕飯が面倒くさくて買って来たパンを並べただけの夕飯は、パンパーティ。だから栗ご飯だけの今日は、平日の昼間っからクリパという事になります。麦茶でカンパ~イ。そんなパーティの時は器選びが肝心、一品が最大限映えるような器を選びます。黄色く炊きあがった栗を引き立てるのは東屋の伊賀飯椀 黒飴。これでどうでしょ?(スコープ酒井)

「この土を使うと手が痛くなるので、

1日に作れる量は手が使えるだけ」

ザラついた長石を取り除かず作るため伊賀シリーズの土は職人泣かせの土です。熟練の職人は「この土を使うと手が痛くなるので、1日に作れる量は手が使えるだけ」と笑いながら教えてくれました。機械で綺麗に精製された土とは違うこの荒々しさが、1つ1つ食器の表情となり、また食器になる前の土の姿をはっきりと残してくれます。

- ブランド

- 東屋 (あづまや)

- デザイン

- 渡邊 かをる (わたなべ かをる)

- 製造

- 耕房窯 (こうぼうがま)

商品スペック

- 材質

- 伊賀土、黒飴釉 / 志野釉 / 石灰釉 / 松灰釉

- 寸法

- φ125×H58mm / 170~230g

*詳細なサイズはカート上をご確認ください。 - 生産

- Made in Japan

- 備考

- 電子レンジ 〇 / 食器洗浄機 × / オーブン ×

目止めについて目止めについて

和食器(陶器)は全般的に、ご使用前の目止めが必要となります。目止めによって貫入に染み込む汚れを若干抑え、また土の荒い目をふさぐ役割があります。また、定期的に目止めをすることで細かなヒビをふさぎ商品を永く愛用することが出来ます。料理を盛る前に水に浸けて水分を含ませるのも、臭い移りを抑えることができます。

小さいものの場合

- お米のとぎ汁を鍋に入れてよくかき混ぜます。

- 商品を汁の入った鍋に入れてから弱火で10~20分ほど煮沸します。

- 温めたあと取り出してゆっくり冷まし、冷めきったらぬめりを落とすよう水洗いをし、乾燥させて完了です。

大きいものの場合

- 鍋に入らない大きなお皿などは応急処置として、器をしっかりと乾燥させた後、その中に煮つめて薄い糊状にした「米のとぎ汁」を直接流し入れます。

- 1時間~2時間経ったら器から流し、ふき取り、その後、器を洗ってください。

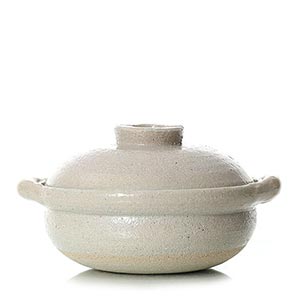

土鍋の場合

- 底部が濡れていないか確認してください。濡れている場合は完全に乾くまで火にかけないで下さい。

- 土鍋に8分目まで水を入れ水量の5分の1以上の焚いたご飯を入れてください。

- 吹きこぼれに注意しながら弱火でゆっくりと煮沸し、お粥ができたら火を止めます。

- 1時間ほどかけて鍋が冷めるまでお待ち下さい。

- お粥を取り除いて水洗いし、自然乾燥させたら目止め完了です。

- 目止めをしても沸騰しにくい場合があります。その場合は目止めを繰り返し行ってください。

目止めで貫入への染み込みを完全に防ぐことは出来ません。貫入は使い込むうちに色が付きます。また、その様子を育てるように楽しむことが出来るのも和食器の特徴です。

購入前に確認ください

- 全体の特徴として、表面は荒い土が所々飛び出しざらついています。

- 外側・内側共に石はぜが複数みられる場合があります。

- 高台の外側または内側に刻印が入ります。

説明書ダウンロード : 伊賀焼 食器

個別販売商品

個別販売とワケアリの考え方 (必読)

個別販売というのに燃えています。バードなどに取り入れている全て個体撮影をしちゃいますよ的な甘栗むいちゃいました的なやたら手間の掛かる手法なのですが、物によっては、その激しい個体差を「どうぞ味としてお楽しみください」の一言で片づけるには少々強行突破過ぎますよね~と僕は感じますからチマチマと個別に撮影をしましてそれぞれの味をじっくり噛みしめこれと思う、我が味をピックアップ!最も気に入った個体を迎え入れるがベスト電気!を可能とするべく日々精進しております。そして、これから徐々に対象商品の幅を広げていこうと考えてますから、ここで一度、個別販売と訳ありについての考え方を説明しておきます。実は個別販売をスタートするまでに紆余曲折し現在の形に至っています。最初は少しでも好みの物をお届けできればと、系統分けをしまして、ワケありも同時販売で進めましたがその区分をしている時に、ん!?と気づいた事があったのです。その系統ワケ、ワケありの区分。その区分が人によって全く違う、全然違ってくるのです。僕にとってはワケありであっても別の人にはワケがない。むしろ、それがいいんじゃないとなり、逆に僕の選んだ物の方がイヤだとそんな事が多発してしまいました。そりゃそうですよね。みんな好みは違いますから。それで全在庫を個別撮影し全てから好きな物を選んでもらう個別販売をスタートしました。つまり系統分けもなければワケありもない、区分が何もない。多くの方がストックから好みの物を選び、手にできるようになったからそれは素晴らしい事ですが、当然、選ばれなかった物は残ります。段々と皆に選ばれない物、つまりは多くの人にとってワケある物の集合となっていきます。だから、その選ばれない物を選ばれない真の「ワケあり」として少し価格を落としましょうかとそんな仕組みとすることにしました。とはいえ、これはシエッポ発売時に気付いた事でシエッポ第一弾やアルエの発売時にはそれを伝えて販売開始しているので、それなりに共有できているとは思いますが今後は個別販売全体に取り入れていきますから、ここで皆さんにもう一度説明をしてみています。個別販売はとても素晴らしい。素晴らしいのですけれども残る物はずっと残り続けます。そしてそれが降り積もっていけば残り物の塊になってしまいます。それを常にリフレッシュしないとこの個別販売の企画は続かない。だから定番バードも在庫が少なくなってくると入荷するのですが、その入荷するタイミングで残っていた物は少しお手頃にする。そんな仕組みにしたいと思います。そうしないと選ばれない物の集合体になってしまいますから。ですから、ワケアリでもいいからお手頃に買いたい!って人はズバリ!待ってればいいんです。売り切れなければ価格が落ちます。残り物には福がある、ですしね。そして案外、大きなガラス作品はあまり完璧ではない荒れた作品の方が、いい味を出していたりもしますからねぇ。ただ完売してしまったらゴメンナサイですが。その値下げという事を今まで殆どやらずにいましたから今後はそのように進めていきます。

石灰

-

石灰 0261

3,740円 (税込)

φ126×H61mm / 188g -

石灰 0265

3,740円 (税込)

φ129×H62mm / 184g -

石灰 0269

3,740円 (税込)

φ127×H62mm / 192g -

石灰 0288

3,740円 (税込)

φ123×H61mm / 176g -

石灰 0292

3,740円 (税込)

φ123×H59mm / 173g -

石灰 0293

3,740円 (税込)

φ127×H60mm / 178g -

石灰 0294

3,740円 (税込)

φ124×H61mm / 186g

志野

-

志野 0347

3,740円 (税込)

φ127×H60mm / 210g販売終了しました

-

志野 0354

3,740円 (税込)

φ124×H61mm / 193g販売終了しました

-

志野 0359

3,740円 (税込)

φ126×H60mm / 199g

黒飴

-

黒飴 0486

3,740円 (税込)

φ126×H61mm / 200g販売終了しました

松灰

-

松灰 0105

4,400円 (税込)

φ125×H57mm / 174g -

松灰 0134

4,400円 (税込)

φ123×H59mm / 187g -

松灰 0137

4,400円 (税込)

φ125×H60mm / 177g -

松灰 0139

4,400円 (税込)

φ124×H58mm / 162g -

松灰 0140

4,400円 (税込)

φ123×H61mm / 196g -

松灰 0142

4,400円 (税込)

φ122×H59mm / 171g -

松灰 0143

4,400円 (税込)

φ123×H58mm / 162g -

松灰 0166

4,400円 (税込)

φ125×H60mm / 175g -

松灰 0167

4,400円 (税込)

φ125×H56mm / 183g -

松灰 0168

4,400円 (税込)

φ126×H58mm / 172g -

松灰 0169

4,400円 (税込)

φ127×H60mm / 165g -

松灰 0170

4,400円 (税込)

φ118×H60mm / 162g -

松灰 0171

4,400円 (税込)

φ123×H59mm / 160g -

松灰 0173

4,400円 (税込)

φ121×H61mm / 185g -

松灰 0174

4,400円 (税込)

φ127×H60mm / 175g -

松灰 0175

4,400円 (税込)

φ125×H60mm / 200g -

松灰 0176

4,400円 (税込)

φ124×H59mm / 177g -

松灰 0177

4,400円 (税込)

φ124×H59mm / 167g -

松灰 0178

4,400円 (税込)

φ123×H57mm / 161g -

松灰 0179

4,400円 (税込)

φ124×H59mm / 165g -

松灰 0180

4,400円 (税込)

φ127×H59mm / 180g -

松灰 0181

4,400円 (税込)

φ127×H59mm / 182g -

松灰 0182

4,400円 (税込)

φ122×H59mm / 174g -

松灰 0183

4,400円 (税込)

φ126×H59mm / 162g