東屋 / 擂鉢・擂粉木

便利になっても同じとは限らない

《する》調理を台所に取り戻すべし

忙しい現在に生きていると、ああぁ、なんとか時短したいもんだ、楽をしたいもんだと思ってしまう。そして、そういった問題に知恵を使い、多くの製品やサービスが生まれるから、僕らの生活は勢い便利になり、日々楽になっていってるはずだけれど、いき過ぎも注意だと、そんなことを思う。ある道具が登場し便利で楽になる。本来の物は少しづつ忘れ去られ、気付けば、あまり見ない物になってしまっている。けれど、その新しい物と古い物、それらを使うのは、本当に同じ事なのか?というと、実は、そうでもない。コーヒーメーカーでいれたコーヒーとハンドドリップでいれたコーヒーはやはり全然違う風味であるし、サンダーで表面を加工した木材と鉋で仕上げた木材は全く違う光沢だ。ポットと薬缶で沸かしたお湯でもどこか違う気がする。鉄瓶なら尚更。そして鎌倉時代(もっと前?)から使い続けられ、ほんの少し前まで、日本のどの家庭にもあった擂鉢と擂粉木。今ではめっきり見る機会が少なくなった。その一つの理由として、ミキサーやフードプロセッサーに、そのお役目をとって替わられた事がある。しかしながら、フードプロセッサーは刻み、砕きはするが、すってはいない。同じ用途として台所で使われてはいても、やはり料理としては違う物になっている。胡麻も胡椒も粉末になった物を買わず、擂鉢ですれば良い香りがたつ。じゃが芋をふかし、ざっくりすり潰して作るポテトサラダもうまい。うどん屋でとろろを口にする事はあっても、自宅で長芋、自然薯をすって食べるなんて事は今やそうそうない。実際に自分ですると、同じ物なのか?と思うぐらいに味が違う。つみれも同様だ。擂鉢と擂粉木を使って食材をすると、香りが立ち、粘りもでて、フワっとやわらかくなる。僕ら日本人は、そういった作り方をした料理をきっと美味しいと思うのだ。フードプロセッサーとは一味違う。これは大変な道具を忘れかけていたぞ。東屋の擂鉢と擂粉木、見た目もいいから、そのままテーブルで使っても絵になる。だから使ってみよう!なんて思った節も無きにしもあらず。さぁ、擂鉢と擂粉木を使い何を作る?ちょっと迷ったら《高山なおみの料理》という本がおススメです。この本は擂鉢&擂粉木が和食だけでなく、もっと幅広い様々な料理に使える事を教えてくれます。思考を少し解放してくれるので是非所蔵しておいてください。忙しい現在ではあるけれど、ごまは外ですらずに家でするべし。

ボウルを選ぶなら大き目

と思うなら擂鉢も大き目

まず一つなら八寸か九寸

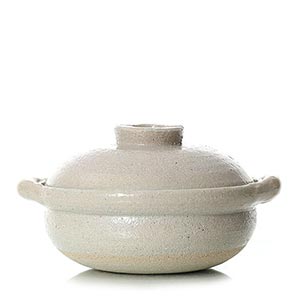

伊賀黄土を使い伊賀の職人が一点一点手挽きで作った擂鉢は、内側にも薄く釉薬が施されているので、櫛目に食材が残りにくく、水分や匂い、色素の染み込みが抑えられています。また、注ぎ口は二段口になっていて液体の切れがとてもいい。使い良いよう、ずっと使えるようにとても工夫された、東屋の擂鉢です。そして、擂粉木には山椒の木を使い、山椒の産地でもある和歌山県にて一本一本手で削り、組み紐がつけられ、少し洒落た感じに仕上げられています。今でこそ様々な材が使われていますが、古くから擂粉木の材料には堅く磨耗しにくい山椒の木が良材とされ、さらに山椒に含まれる成分は内臓器官の働きを活発にし、特に胃腸機能を高めるといわれています。その木の幹や枝をそのまま使用した、今では見慣れない姿、とても魅力的です。さて、サイズはどれがいいだろう。結局、擂鉢はするだけではない。その後、混ぜ合わせる事もするのだからボウルを選ぶ感覚に近いと思う。だから、大きいものでないと困るわけです。1975年の暮らしの手帖にも書いてました。小さくても7寸、出来たら9寸。でも、あまり大きいと収納に困るから、小さくしたい気持ちがどこかにあります。それで、使ってみてのお薦めは8寸です。世間的には7寸、6寸、5寸が人気順と聞きますが、混ぜるも含みで8寸。そしてタレ作りに5寸。この二つがあれば、困らないでしょう。もちろん、擂鉢は大は小を兼ねますので、9寸を手にするのも良いと思います。

使用上の注意を一点。

擂鉢の裏底はざらついているのでテーブルや調理台への傷付きを防ぐのにふきんや手ぬぐいを敷いて使うと良いですよ。少し濡らして使えば作業時に鉢を安定させる効果もあります。使用後の手入れにはぜひ棕櫚の束子を。そして目に沿って食材をかき集めることのできる木屋の薬味寄せもお忘れなく。

ちょっとした事は

もう良しとしよう

ちょっとした事は、もう良しとしよう。その方がよい物が作れるから。スコープで販売している伊賀の器は、作る季節、窯の火の回りにより、当然それぞれ表情が異なります。同じく伊賀の土と釉薬で焼かれました擂鉢も、その例に漏れず、一つ一つ焼き色に個性が見られます。特に内側の櫛目部分の色は、濃いベージュから小豆色の範囲で大幅な色の差がありますので、そちらは予め知っておいて下さい。また擂粉木に使われている山椒の木は、枝や幹をそのまま用いて作られます。各々に形が異なり、樹皮の表情も平らなものもあれば節があったり、いぼいぼしていたりと実に様々です。そんな擂粉木は必ず木の芯を含んでおり、乾燥によるひび割れを起こしやすいため、使用する前から木口にひび割れがみられる事が非常に多くあります。擂粉木は山椒の木で、というお方はこれら多少の事は良しとして下さい。それがダメだという場合は、他材の擂粉木が世には溢れていますから、綺麗な物を見つけるのは簡単です。使用に問題のない部分をよしとして受け入れる事で、素材も作りも良い品のある道具を作り続ける事が可能となります。そうしないと何もかも、味気ない工業製品ばかりとなり、樹脂製品に台所を制圧されちゃうよ。どちらがいいかは選ぶ人次第ですけれど。

2020年10月8日

擂鉢四寸&擂粉木12cm

朝はお弁当作りでドタバタです。そんな中、今一番手放せないのが東屋の擂鉢四寸&擂粉木12cm。主に、お弁当の定番おかず、ごま和えに使っています。四寸は擂鉢の中でも小さくて軽く、気軽に手に取りやすいので、ごまを擂って調味料を加え、和え衣を作ったら、お弁当に入れる分だけのほうれん草をさっと和えて調味できるのです。本当は大きめの擂鉢で一束分一気に作って夕飯の一品を仕上げてしまいたいところですが、一度和えてしまうと、だんだんとほうれん草から水気が出てきて美味しさダウンしてしまうので、お弁当に入れる分だけ。できるだけ詰める直前に。を、心がけて作っています。と、なんだか丁寧な暮らし風に書きましたが、実は一束茹でた残りのほうれん草を、小分けに冷凍してまた後日お弁当に使えるので、逆に上手く回してラクしています。4.5回分くらいいける。擂鉢四寸、今のところ擂鉢として活躍していますが、野望としては、もう一つ四寸を揃え、某とんかつ屋のようにごまをテーブルで擂ってソースを入れ、それを銘々の器とする~。みたいな使い方をしてみたいのです。2つ持ちは贅沢ですかね。あれ、憧れてるんですけどね。因みに、私はトゥーレイトですが擂鉢三寸と四寸は赤ちゃんの離乳食作りに良いサイズです。食事の時にテーブルに出しておけばお母さんの食べているおかずをちょっと潰して、口に入れてあげることができたのになぁ~と、娘が赤ちゃん時代の思い出に浸りながら、あの時あればよかったのにアイテムの、第一位に認定しました。(スコープ酒井)

2021年7月26日

擂鉢七寸でバジルペースト

バジルが旬のようで、スーパーでも青々とした葉が詰まった大袋をよく見かけます。毎年、気になりつつもミキサー持ってないし~とスルーしていたのですが、そう言えば擂鉢があったのだったと気付き、この夏こそツクッターレ、ジェノベーゼ。ネット検索しておいた、擂鉢で作るバジルペーストレシピを頼りに、とうとう大袋ゲット。先日初めて擂鉢を使って作ってみました。松の実を擂った後、バジルの葉を入れて更に擂る。という簡単手順。擂る、擂る、擂る時、擂れば、擂れ。サ行変格活用を唱えながら擂りまくること10分程で、無事ペースト状になりました。オリーブオイル、塩、パルメザンチーズを混ぜたらパスタを絡めて完成!擂る作業の前に、葉を包丁で細かく刻んでおくと時短になり楽チンらしいのですが「金物を使わないバジルペーストは香りが違う」と書いてあった一言を信じ、擂鉢と擂粉木、すなわち、土と木だけで葉を潰して原始的に仕上げてみました。ミキサーと比べていないので、香りの違いについては分かりませんが、市販の混ぜるだけのバジルペーストしか知らなかった私にとっては衝撃的な爽やかさ。フレッシュな香りで、ムシムシした暑さも吹っ飛ぶジェノベーゼを味わえて大満足でした。使った擂鉢は七寸。ざっくり4人分のバジルペーストが出来上がりましたが、擂鉢でそのまま和えるならパスタの量は2人分くらいが混ぜやすいと思います。(スコープ酒井)

- ブランド

- 東屋 (あづまや)

- 製造

- 擂鉢:耕房窯 (こうぼうがま)

擂粉木:清水製作所

商品スペック

- 材質

- 擂鉢 : 伊賀黄土、黒飴釉

擂粉木 : 山椒(和歌山県有田川町産) / 絹(組紐) - 寸法

-

擂鉢

三寸 : 約W95×D90×H40mm / 140g

四寸 : 約W125×D120×H55mm / 240g

五寸 : 約W155×D145×H60mm / 380g

六寸 : 約W185×D180×H75mm / 620g

七寸 : 約W215×D215×H85mm / 780g

八寸 : 約W245×D240×H95mm / 1250g

九寸 : 約W275×D270×H105mm / 1800g

一尺 : 約W300×D300×H120mm / 2300g

擂粉木

三寸鉢用 : 約L90mm / 20g

四寸鉢用 : 約L120mm / 30g

五寸鉢用 : 約L165mm / 50g

六寸鉢用 : 約L210mm / 85g

七寸鉢用 : 約L240mm / 105g

八寸鉢用 : 約L300mm / 185g

九寸鉢用 : 約L345mm / 240g

一尺鉢用 : 約L360mm / 290g

*詳細なサイズはカート上をご確認ください - 生産

- Made in Japan

- 備考

- 擂鉢 : 電子レンジ 〇 / 食器洗浄機 × / オーブン ×

購入前に確認ください

個別販売商品

個別販売とワケアリの考え方 (必読)

個別販売というのに燃えています。バードなどに取り入れている全て個体撮影をしちゃいますよ的な甘栗むいちゃいました的なやたら手間の掛かる手法なのですが、物によっては、その激しい個体差を「どうぞ味としてお楽しみください」の一言で片づけるには少々強行突破過ぎますよね~と僕は感じますからチマチマと個別に撮影をしましてそれぞれの味をじっくり噛みしめこれと思う、我が味をピックアップ!最も気に入った個体を迎え入れるがベスト電気!を可能とするべく日々精進しております。そして、これから徐々に対象商品の幅を広げていこうと考えてますから、ここで一度、個別販売と訳ありについての考え方を説明しておきます。実は個別販売をスタートするまでに紆余曲折し現在の形に至っています。最初は少しでも好みの物をお届けできればと、系統分けをしまして、ワケありも同時販売で進めましたがその区分をしている時に、ん!?と気づいた事があったのです。その系統ワケ、ワケありの区分。その区分が人によって全く違う、全然違ってくるのです。僕にとってはワケありであっても別の人にはワケがない。むしろ、それがいいんじゃないとなり、逆に僕の選んだ物の方がイヤだとそんな事が多発してしまいました。そりゃそうですよね。みんな好みは違いますから。それで全在庫を個別撮影し全てから好きな物を選んでもらう個別販売をスタートしました。つまり系統分けもなければワケありもない、区分が何もない。多くの方がストックから好みの物を選び、手にできるようになったからそれは素晴らしい事ですが、当然、選ばれなかった物は残ります。段々と皆に選ばれない物、つまりは多くの人にとってワケある物の集合となっていきます。だから、その選ばれない物を選ばれない真の「ワケあり」として少し価格を落としましょうかとそんな仕組みとすることにしました。とはいえ、これはシエッポ発売時に気付いた事でシエッポ第一弾やアルエの発売時にはそれを伝えて販売開始しているので、それなりに共有できているとは思いますが今後は個別販売全体に取り入れていきますから、ここで皆さんにもう一度説明をしてみています。個別販売はとても素晴らしい。素晴らしいのですけれども残る物はずっと残り続けます。そしてそれが降り積もっていけば残り物の塊になってしまいます。それを常にリフレッシュしないとこの個別販売の企画は続かない。だから定番バードも在庫が少なくなってくると入荷するのですが、その入荷するタイミングで残っていた物は少しお手頃にする。そんな仕組みにしたいと思います。そうしないと選ばれない物の集合体になってしまいますから。ですから、ワケアリでもいいからお手頃に買いたい!って人はズバリ!待ってればいいんです。売り切れなければ価格が落ちます。残り物には福がある、ですしね。そして案外、大きなガラス作品はあまり完璧ではない荒れた作品の方が、いい味を出していたりもしますからねぇ。ただ完売してしまったらゴメンナサイですが。その値下げという事を今まで殆どやらずにいましたから今後はそのように進めていきます。

-

擂鉢 四寸 0106

4,620円 (税込)

W128×D122×H54mm / 214g -

擂鉢 四寸 0107

4,620円 (税込)

W128×D123×H54mm / 212g販売終了しました

-

擂鉢 四寸 0108

4,620円 (税込)

W133×D125×H58mm / 237g -

擂鉢 四寸 0109

4,620円 (税込)

W126×D122×H52mm / 205g販売終了しました

-

擂鉢 四寸 0111

4,620円 (税込)

W127×D120×H55mm / 232g販売終了しました

-

擂鉢 四寸 0112

4,620円 (税込)

W129×D127×H56mm / 196g販売終了しました